釣り坊主は岸から普通|原因と対策完全ガイド

釣り坊主という悩みは珍しくありません。釣り坊主は岸からなら普通ですという現実に戸惑っている方に向けて、釣りで坊主はなぜ起こるのかを整理し、釣りのボウズ確率の目安を把握できるように解説します。岸からでは影響を受けやすい条件が重なりやすく、よく釣れる魚でも波があるため結果が安定しない背景があります。こうした釣りでボウズ当たり前の背景を理解したうえで、釣り坊主を減らす現実的対策をまとめます。具体的には、釣りのボウズ逃れの基本戦術を軸に、渡船で選択肢を広げる、船で効率良く攻める方法、そしてフィシングカヤックの強みまでを比較します。最終的に、釣り坊主は工夫で確率を下げるという視点で、実行しやすい手順に落とし込みます。

記事のポイント

- 坊主が起こる主因と環境要因の理解

- 釣法別・熟練度別のボウズ確率の目安

- 岸・渡船・船・カヤックの選択肢比較

- 今日から実践できるボウズ逃れの手順

釣り坊主は岸からなら普通です

・釣り 坊主 なぜ起こるのか

・釣り ボウズ 確率の目安を把握

・岸からでは影響を受けやすい

・よく釣れる魚でも波がある

・釣り ボウズ当たり前の背景

釣り 坊主 なぜ起こるのか

岸釣りでは、魚が回遊してこない時間帯や潮の緩む潮止まりに当たると、目の前に魚がいない状態が長く続きます。朝夕の薄明薄暮である朝マズメと夕マズメは活性が上がりやすい一方、日中の高水温や低水温、強風や濁り、急な気圧変化などは食い渋りの要因になりやすいです。

さらに、潮汐のサイクルでは、大潮から小潮へと移るにつれて潮流の動きが弱くなる傾向があり、流れが弱いとベイトの移動が鈍り、フィッシュイーターの捕食頻度も下がります。加えて、人気ポイントはプレッシャーが高く、目立つルアーばかり通すと見切られやすくなります。

要するに、時間帯・潮・天候・プレッシャーの四つが噛み合わないと、技術があっても坊主になり得ます。逆にいえば、この四つのどれかを好転させるだけでも結果は動きます。

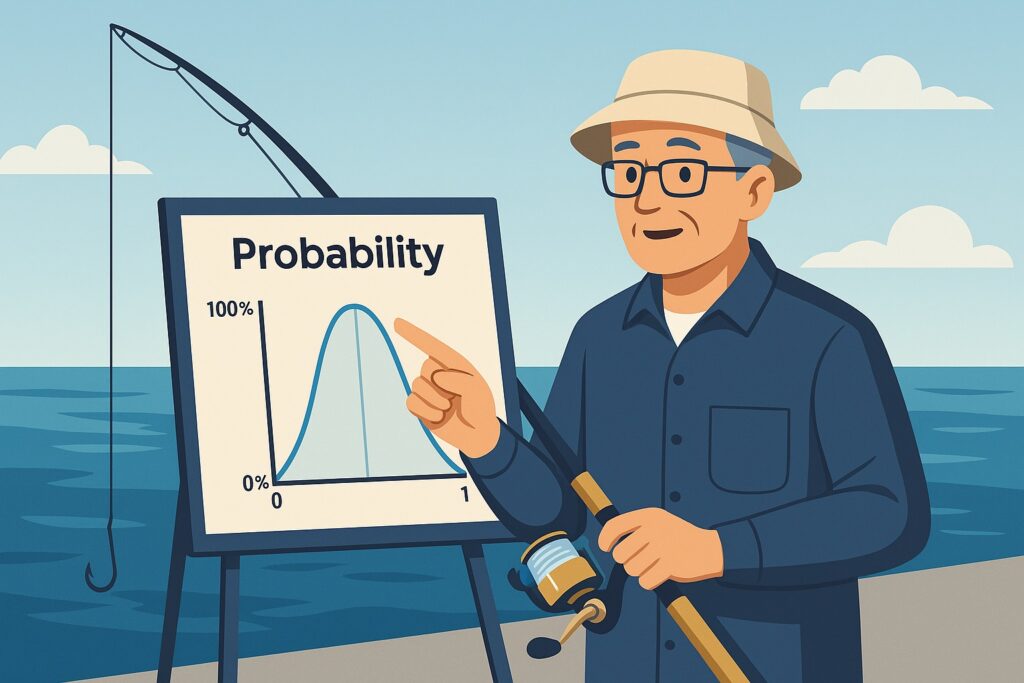

釣り ボウズ 確率の目安を把握

釣果は多変量で決まるため絶対値は出しづらいものの、目安を知っておくと期待値の管理ができます。以下は一般的なレンジの一例です。地域や季節、対象魚で大きく上下します。

| 区分 | ボウズ確率の目安 | 補足 |

|---|---|---|

| 初心者 | 50〜70% | ポイント選定と時合い把握が未熟だと高め |

| 経験者 | 10〜30% | 情報と引き出しで低下するがゼロにはならない |

| ルアーフィッシング | 20〜50% | 活性と選択の影響が大きい |

| フライフィッシング | 30〜70% | 水面状況や虫のハッチ次第で振れ幅大 |

| エサ釣り(堤防小物) | 10〜30% | 魚影と撒き餌の有無で上下 |

| 船釣り | 5〜20% | 船長のナビと魚探で大きく低下 |

幅が広いのは、時合いや潮回り、風向き、混雑、ベイト量などに左右されるためです。数字にとらわれすぎず、「今日の条件での現実的なライン」を毎釣行で検証していく姿勢が有効です。

岸からでは影響を受けやすい

岸釣りは届く範囲が限られ、魚が寄らないラインに当たると何も起きません。潮位変化で足元の流れが死ぬ、濁り帯が差す、逆風で飛距離が落ちるといった外的要因の影響もダイレクトです。

対処として、潮位の上がるタイミングに合わせる、足元の障害物周りやカケアガリを丁寧に探る、見切りを早めてランガンする、といった動的対応が効果的です。釣座に固執せず、潮目やベイトの気配がある面を優先すると、同じエリアでも打率が変わります。

よく釣れる魚でも波がある

アジやサバ、ハゼ、キス、カサゴ、メバルなどは入門向けとされますが、季節と天候で大きく変動します。例えば、キスは春から秋にかけて釣りやすく、濁りに弱い特徴があります。メバルは夜間の常夜灯周りで実績が出やすいものの、強風や急激な水温変化で口を使わないことがあります。

朝マズメ・夕マズメに短時間集中で狙う、風裏や濁りの境目を選ぶ、サイズや色、レンジの違う仕掛けを用意して素早くローテーションするなど、変化への追従が鍵になります。

釣り ボウズ当たり前の背景

釣果はSNSや動画で目にする「良い場面」だけが切り出されがちです。実際には、プロやベテランもノーバイトの日を経験しています。自然相手の趣味である以上、完全再現性はありません。

この前提を受け入れると、計画・観察・仮説・検証のサイクルに集中でき、毎回の失敗が次回の的中率を上げる材料に変わります。つまり、坊主は無意味ではなく、データを蓄積する過程の一部です。

釣り坊主を減らす現実的対策

・釣り ボウズ逃れの基本戦術

・渡船で選択肢を広げる

・船で効率良く攻める方法

・フィシングカヤックの強み

・釣り坊主は工夫で確率を下げる

釣り ボウズ逃れの基本戦術

まずは情報の精度を上げます。直近の釣果、潮汐表、風予報、濁りや水温の傾向を出発前に確認し、時合いに合わせて現地入りします。現場では、ベイトの有無、鳥、潮目、表層の流速差など「生命感」を優先指標にします。

タックルはトラブルで釣りが止まらないよう二組以上、仕掛けはレンジ別に即交換できるよう準備します。エサ釣りならアオイソメや砂イソメなど汎用性の高い餌、活き餌が手に入るなら小型エビ類も選択肢です。ルアーなら、重さ・波動・レンジの違うものを最小限の本数で網羅します。

仕掛け面では、表層〜中層〜底を素早く切り替えることが肝心です。サビキや胴付き、ちょい投げ、二つのレンジを同時に探れる仕掛けを状況で使い分けると、回遊待ちと底狙いを並行できます。見切り基準を「何も起きなければ10〜15分」で設定し、ランガンで母数を稼ぎます。

最後に、当日の勝ち筋が見えたら徹底して再現します。色やサイズ、通す角度、巻き速度など小さな差を固定し、再現性を高めるほど坊主率は下がります。

釣りのボウズ逃れを考える上で、最近では海水温の上昇が原因とも言われています。ヤフー記事によると、日本近海の海水温は過去100年で約1.2度上昇したとされます。たった1〜2度の変化でも魚にとっては生死を分けるほど大きな影響で、温度に敏感な魚種は冷水性の魚が北や深場へ移動し、暖水性の魚が北上して定着する傾向が確認されています。

さらに、プランクトンの種類が変わり、小魚のエサ事情が激変して食物連鎖全体に影響していると指摘されています。これが釣り人が実感する「最近釣れない」という根本原因の一つになっているのです。

実際に堤防でも北側の水温26度では従来のアジやイワシが少なく、南側の水温28度では南方系の魚が目立つなど、わずか2度の差で魚種が完全に入れ替わるケースが見られました。

今後は水温を簡易温度計で確認しながら釣り場を選ぶ、仕掛けを従来魚と新魚種の両方に対応できるようにする、そして地元釣具店やSNSで最新の釣果情報を収集することが、新時代の釣り対策法として求められています。

渡船で選択肢を広げる

渡船で沖堤防や磯に渡ると、潮通しが良く、ベイトが溜まりやすいエリアへアクセスできます。人為的プレッシャーが相対的に低く、岸から届かないブレイクやヨレを狙えるのが利点です。

実釣では、潮位変化で効く面が切り替わるため、上げの効く面と下げの効く面を事前に船宿情報などで把握し、時合いに合わせて立ち位置を移動します。足場と風向、うねりを踏まえ、安全装備(スパイク・ライフジャケット・グローブ)を整え、無理な移動は避けます。

軽い仕掛けで表層回遊魚を拾い、潮が走るタイミングで中層からボトムの根回りに切り替えるなど、時間帯で狙いを変える運用が効果的です。

船で効率良く攻める方法

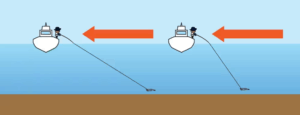

釣り坊主対策で船釣りは、魚探による群れと地形の把握、船長の操船で潮上に回り込むアプローチが可能です。したがって、ポイント選定・投入角度・タナ合わせの精度が陸より格段に上がります。

メソッドは対象魚により異なりますが、共通する要点は三つです。第一に糸を真下に立て、指定タナで仕掛けを安定させること。第二に船長の指示ダナ変化へ即応すること。第三にバラシや糸絡みを避けるため、ドラグ設定と手返しを整えることです。

忘れがちなのは、針・ハリスのサイズダウンや餌付けの丁寧さといった基礎です。群れの活性が落ちたときほど、細部の差が釣果を分けます。

フィシングカヤックの強み

フィシングカヤックは静粛性と機動力が強みで、エンジン音に敏感な魚や岸から届かないシャロー、潮目の張り出しに静かに近づけます。風裏に逃げつつ流し方を調整でき、回遊線を横切る動線を作れるため、短時間でも確率を押し上げやすい手段です。

実践面では、安全装備の徹底と天候判断が前提になります。潮と風で流される速度を常に把握し、ルアーや仕掛けの重さを流速に合わせて調整します。ミノーやメタル、ジグヘッドワームのローテーションで表層〜中層〜ボトムを素早く刻み、反応のある層に時間を投資します。

静かに接近して縦方向の釣りと横の釣りを切り替えられる点が、プレッシャーの高い近接エリアで効きます。

フィッシングカヤックについての詳しい記事はコチラ

手段別の到達範囲と操作性(目安)

| 手段 | 到達範囲 | 操作性 | プレッシャー回避 | 典型的な強み |

|---|---|---|---|---|

| 岸釣り | 数十〜百数十m | 低〜中 | 低 | 手軽さと安全性、ランガンで面を稼ぐ |

| 渡船 | 沖堤・磯 | 中 | 中 | 潮通しとストラクチャー直撃 |

| 船 | 広域 | 高 | 高 | 魚探と操船で効率的に回遊線を追跡 |

| カヤック | 沿岸〜沖目の狭域 | 中 | 中〜高 | 静音接近と流し方で喰わせの間を演出 |

釣り坊主は工夫で確率を下げる

- 坊主は自然相手では珍しくなく岸からは普通

- 時間帯と潮の合わせ込みが釣果の土台になる

- 風と濁りの影響を読み風裏や境目を選ぶ

- 生命感のある面を優先し見切りを早めにする

- 仕掛けは表層中層底を即切替できる構成にする

- ベイトやサイズに合わせて色と波動を調整する

- 情報収集で直近の釣果と潮回りを把握して動く

- ランガンで打点を増やし確率を底上げする

- 渡船で潮通しとストラクチャーに直撃する

- 船では指示ダナ厳守と手返し最適化で拾う

- カヤックは静粛性を活かし回遊線を横切る

- エサとルアー双方の選択肢を用意しておく

- 混雑時は角度とレンジをずらして見切らせない

- 釣れない日の観察記録が次回の攻略になる

- 釣り坊主は工夫次第で着実に確率を下げられる