泳がせ 釣り 釣れる 確率を高めたいと考える方に向けて、基礎から実践までを体系的に解説します。まずは泳がせ釣り 仕掛け の基本構成を理解すること、そして泳がせ釣り エサ の選び方と扱い方を押さえることが出発点です。どんな場面で何が最適かを判断するために、泳がせ釣り 何が釣れる のかを把握する視点も欠かせません。さらに釣果の山を作るには、泳がせシーズン に合わせた狙い方のコツを身につけることが効果的です。地域やターゲットによってはウグイ 泳がせ が効果的な理由と使い方が活きてきます。

中盤では泳がせ 釣り 釣れる 確率を高める実践テクニックを整理し、併せて泳がせ 釣り最強 仕掛け の特徴と組み方も具体化します。状況次第では泳がせ釣り 死に餌 を使う際の注意点を踏まえた運用や、トラブル時に役立つ泳がせ釣り 針だけ で狙う応用テクニックも有効です。最後に、初心者でもできる泳がせ釣りの狙い方として、難易度を下げつつ結果につながる手順を提示します。

この記事でわかること

・エサと仕掛けの組み合わせで確率を上げる要点

・状況別に最適化する実践テクニックの手順

・ターゲット別の有効タナと狙い所の判断軸

・不調時の原因切り分けと復調プロセス

泳がせ 釣り 釣れる 確率を上げる基本知識

- 泳がせ釣り 仕掛け の選び方と基本構成

- 泳がせ釣り エサ の種類と使い分け方

- ウグイ 泳がせ の効果的な使い方

- 泳がせ釣り 死に餌 を使う際の注意点

- 泳がせ 釣り最強 仕掛け の特徴と組み方

- 泳がせ釣り 針だけ で挑むときのコツ

仕掛け の選び方と基本構成

泳がせ釣りの仕掛けは、ウキ釣り、胴付き、エレベーターの三系統に大別できます。ウキは中層から表層の探索に適し、潮筋を広く流せます。胴付きは底周辺をピンで攻められ、混雑時や速潮でもラインコントロールが容易です。エレベーターはオモリ着底後にエサを送り込むためエサの弱りを抑えつつ、ボトムから中層まで可動域を確保できます。

ロッドは対象魚とオモリ負荷に適合させ、リールはスピニングなら3000〜5000番、両軸や電動は水深と潮流に合わせて選定します。ラインはPE2〜4号が汎用、根周り重視や超大物狙いでは太めが安心です。針はターゲットの捕食特性に合わせ、青物はシンプルな1本針、ヒラメは孫針併用が掛かりを高めます。

仕掛け別の狙いどころ(要点)

- ウキ釣り:青物、シーバス、アオリイカの回遊待ちに有効

- 胴付き:ヒラメや根魚など底物全般に強い

- エレベーター:混雑や速潮時でも安定し、中層も拾える

エサ の種類と使い分け方

代表的なエサはアジ、イワシ、サバ、ウグイです。アジは丈夫で汎用性が高く、初めての方に最適です。イワシは弱りやすいものの食わせ能力は非常に高く、活性が鈍い状況を打開できます。サバは泳力が強くアピール力に優れますが、食い込みに時間がかかる場面があるため合わせは遅らせます。ウグイは丈夫で塩分耐性があり、調達性やコストの点でも利点があります。

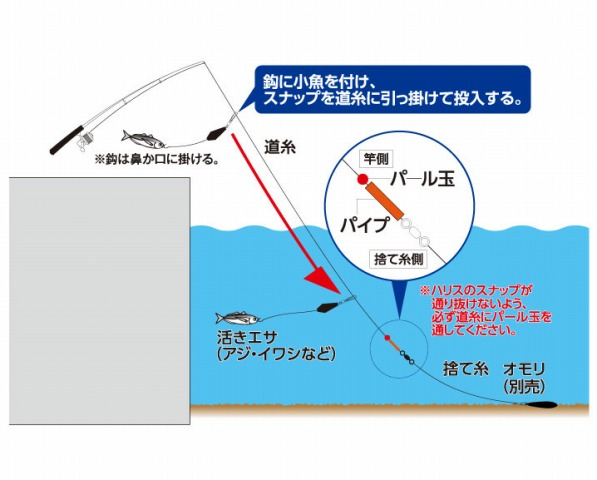

エサの付け方は鼻掛け、背掛け、口掛けを使い分けます。鼻掛けは呼吸を妨げず元気さを保ちやすい掛け方、背掛けはエサ持ちと遠投性に優れ、口掛けは外れにくくテンポよく交換する場面で便利です。ターゲットの捕食方向(頭側から吸い込む青物、かみながら飲み込む底物)を踏まえて選ぶと、掛かりの深さが安定します。

エサ別の特徴(比較表)

| エサ | 丈夫さ | 食わせ力 | 推奨ターゲット | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| アジ | 高い | 高い | 青物・ヒラメ・根魚 | 量が確保できると理想 |

| イワシ | 低い | 非常に高い | 青物・シーバス | 頻繁な交換で鮮度維持 |

| サバ | 中 | 中 | 青物 | 食い込み遅れに合わせも遅らせる |

| ウグイ | 非常に高い | 高い | ヒラメ・根魚・青物 | 入手先とサイズの管理 |

ウグイ の効果的な使い方

ウグイは塩分環境でも元気を保ちやすく、長時間の泳がせに適しています。小型ベイトへの偏食時や、エサの確保が難しい日に強みを発揮します。使い方は鼻掛けか背掛けが中心で、テンションをかけ過ぎずに自然遊泳を促すことで持続的なアピールが生まれます。サイズはターゲットの口に合わせて選び、ヒラメ狙いでは底から50センチ前後のレンジで漂わせると食わせの間が取りやすくなります。

さらに、BE-PALの記事によりますと、水温の冷たい川の源流域から塩分のある海まで広く適応できる魚はウグイかウナギほどで、なかでもウグイは他魚が棲めない強酸性の湖でも生きられることが知られているとされています。日本淡水魚界の最強派閥ともいえる高い順応力は、海水での活力維持にも直結しやすく、長距離移動や潮流変化の大きいポイントでもコンディションを保ちやすいエサ選択につながります。こうした耐久性と適応力を踏まえると、ベイトのサイズが小さい時期や、活きエサのローテーションが頻繁に必要な状況でウグイを主軸に据える判断は有効だと言えます。

死に餌 を使う際の注意点

活エサの確保が難しい場合や、途中で弱った場合に死に餌を使うケースがあります。扱う際は、身割れを防ぐために投げ方を抑え、匂いと輪郭で見せるセッティングに切り替えます。

特に、死に餌は身の締まりが弱くなるため、軽く塩をまぶして余分な水分を抜くことで、身崩れを防ぎつつ匂いを保てるとされています。塩をかける処理によって身の張りが復活し、遠投時の飛距離や着水後の形状維持にも効果があります。

たとえば、胴付きでボトムをタイトに攻め、誘いは最小限に留めると見切られにくくなります。鮮度が落ちた個体は反応を下げるため、交換基準を明確にし、身の張りや目の透明度で見極めると、不必要な時間ロスを減らせます。塩締めを施した死に餌は、エサの入手が難しい冬季や夜釣りなどでも扱いやすく、実釣時間を効率的に延ばす手段として有効です。泳がせ 釣り最強 仕掛け の特徴と組み方

泳がせ釣りにおいて「最強仕掛け」と呼ばれる構成は、どんな状況でも通用する万能なものではありません。しかし、潮流や地形、ターゲットの習性に応じて柔軟に対応できる“状況対応型の仕掛け”こそが、実戦的な意味での最強と言えます。ここでは、主要な3種類の仕掛け(エレベーター、胴付き、ウキ釣り)を中心に、それぞれの特徴と最適な組み方を詳しく解説します。

泳がせ 釣り最強 仕掛け の特徴と組み方

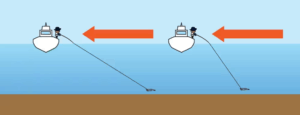

エレベーター仕掛けの特徴と構成

エレベーター仕掛けは、潮の速いエリアや混雑した堤防など、ラインが流されやすい場面で高い安定性を発揮します。重めのオモリで一度底を取ってから、上部のスイベルを通じてエサを自由に泳がせる構造になっており、底付近から中層まで幅広いレンジを探ることができます。特に潮流が速い日本海側の外洋堤防や、深場での青物・ヒラメ狙いに効果的です。

オモリは水深と潮の速さに応じて40〜80号を使い分け、PEラインの太さと合わせて調整します。仕掛け全体のテンションを一定に保つことが、エサの自然な泳ぎを引き出す鍵になります。

胴付き仕掛けの利点と最適化

底物狙いの精度を求める場合、胴付き仕掛けが最も信頼性の高い選択肢です。枝スを短め(20〜30cm)に取り、オモリを直接ボトムに接地させることで、タナを正確にキープできます。これにより、ヒラメやハタ、カサゴなど、底層に張り付くターゲットの捕食範囲にエサを的確に届けられます。

また、潮流が弱いエリアでは、オモリを軽くして枝スをやや長めにとることでエサの可動範囲を広げ、自然な動きを演出できます。こうした細やかな調整が、釣果の安定化に大きく影響します。

ウキ釣りの有効性と工夫

広範囲の回遊魚を狙う場合にはウキ釣りが優位です。ウキ止めを調整することで狙うタナを自由に変えられるため、表層の青物から中層のシーバスまで多様なターゲットに対応可能です。ウキの浮力は潮流の速さに応じて変更し、エサの泳力とバランスが取れるようにセッティングします。特に、風の影響を受けやすい防波堤などでは、潮に馴染みやすい細身の遠投ウキを選ぶとトラブルが少なくなります。

針とハリスの選定が生む釣果差

3種類の仕掛けすべてに共通して、釣果を左右する要素がハリスの長さと針の選定です。青物狙いの場合、吸い込みに対応できるシンプルな1本針が理想的です。ヒラメやマゴチなど、エサを咥え直す魚種では孫針を補助的に配置し、エサの姿勢を乱さない範囲でセッティングします。ハリスの長さは一般的に1.5〜2mを目安とし、潮流が速い場合は1m前後に詰めることで、仕掛けの絡まりを防げます。

オモリとエサの動きの関係性

オモリは「底が取れる最小重量」に調整することが原則です。重すぎるとエサの動きが制限され、軽すぎると流されてポイントを外してしまいます。実釣では、海底の地質(砂地・岩礁)や潮速を考慮し、数回キャストして底取りの感覚を確かめるのが効果的です。適正な重さでセッティングすれば、エサは水中で自然に漂い、魚の警戒心を最小限に抑えられます。

実践的な「最強」仕掛けとは

最強仕掛けとは、単一の形を指すものではなく、状況に応じて微調整を重ねる運用型の考え方にあります。潮、地形、ターゲット、風向きといった複数の条件を総合的に判断し、ハリス、針、ウキ、オモリのバランスを組み替えることで、常に「最適解」に近づけることができます。

つまり、仕掛けそのものではなく、変化に対応できる組み方とチューニング能力こそが、泳がせ釣りにおける真の“最強”を形づくる要素なのです。

泳がせ釣り 針だけ で挑むときのコツ

トラブルでオモリやウキが使えない時や、ごく近距離の足元を狙いたい時は針だけで狙う局面があります。要点は、余計な抵抗を排しつつエサが自走できるスペースを与えることです。堤防の際で糸ふけを少量出して違和感を減らし、潮の向きに合わせて立ち位置を微調整します。合わせは前アタリではなく本アタリまで待ち、竿に重みが乗ってから確実にフッキングします。短時間での見切りとローテーションを徹底すると、効率が落ちにくくなります。

泳がせ 釣り 釣れる 確率を高める実践テクニック

- 泳がせシーズン に合わせた釣り方のコツ

- 泳がせ釣り 何が釣れる のか徹底解説

- 泳がせ釣り 釣れない 時の原因と対策

- 潮や時間帯で変わる釣果の違い

- 泳がせ 釣り 釣れる 確率 を安定して上げるまとめ

泳がせシーズン に合わせた釣り方のコツ

季節で回遊と捕食レンジは変化します。夏〜秋はベイトが増え、青物の回遊で中層のウキ釣りが機能します。冬は水温低下で活性が落ちるため、底物のヒラメや根魚を胴付きで丁寧に探る構成が合います。春は大型アオリイカや底物の動き出しが狙い目です。地域差はあるものの、共通項はベイトの有無で、現場でのサビキや魚探、目視のナブラ確認が判断材料になります。したがって、季節×ベイト×潮の三点を事前に想定し、当日のファーストチョイスを決めると展開が速くなります。

泳がせ釣り 何が釣れる のか徹底解説

泳がせで狙える代表はブリ系の青物、ヒラメ、シーバス、アオリイカ、各種ハタ類です。青物は潮通しと地形変化が鍵で、外洋に面した潮筋や堤防先端が好ポイントです。ヒラメは砂地と岩礁が混じるボトム、シーバスは流入河川のヨレや常夜灯周り、アオリイカは藻場や根の際が機能しやすい傾向です。ターゲット別にタナと仕掛けを切り替える発想が、ヒット率の差になります。

ターゲット別の狙い所(早見表)

| 魚種 | 有効レンジ | 有効仕掛け | 目安タナ |

|---|---|---|---|

| 青物 | 中層〜表層 | ウキ釣り | ベイト反応±数m |

| ヒラメ | 低層 | 胴付き・エレベーター | 底から約50cm |

| シーバス | 中層〜表層 | ウキ釣り | 流れのヨレ周辺 |

| アオリイカ | 中層 | ウキ+専用イカ針 | 潮目・藻場沿い |

| ハタ類 | 低層 | 胴付き・エレベーター | 障害物タイト |

泳がせ釣り 釣れない 時の原因と対策

不調の要因は、エサの状態、タナずれ、仕掛けの抵抗、ポイントミスマッチの四つに集約されます。エサが弱っていればアピールが落ちるため、竿先や糸の反応が乏しい時点で交換サイクルを早めます。タナはベイト反応に対して上下に微調整し、食い気が弱い日ほどレンジを外して孤立ベイトを演出すると口を使いやすくなります。仕掛けの抵抗は、オモリ軽量化やハリス長の調整で軽減できます。場所は潮通し、地形変化、回遊導線の三条件のうち二つ以上が重なる点へ寄せると復調しやすいです。以上の点を踏まえると、原因切り分けを順番に行うだけで再現性が高まります。

潮や時間帯で変わる釣果の違い

朝夕は一般にチャンスが増えますが、最優先は潮の動きです。潮止まり直前直後は食いが落ちやすく、動き始めでスイッチが入ることが多く見られます。日中でも潮が効けば連発するため、時計ではなく潮汐と潮流を指標に行動計画を立てると効率が上がります。ウキ釣りではラインを張り過ぎず糸ふけを少量残すと違和感が減り、胴付きやエレベーターでは底取りを正確に行ってからタナを決めると、無駄な時間が削れます。

泳がせ 釣り 釣れる 確率 を安定して上げるまとめ

- エサは鮮度とサイズ感を最優先で選定する

- 仕掛けは潮と混雑に合わせて三系統を使い分ける

- タナはベイト反応に対して上下一定幅で探る

- 違和感を減らすセッティングで食わせの間を作る

- 季節とベイト状況を軸に当日の戦略を構築する

- ポイントは潮通しと地形変化の重なる場所を選ぶ

- 弱い日こそ群れ外れの孤立ベイトを演出する

- 青物は1本針中心、ヒラメは孫針で掛かりを補強

- エサ交換の基準を竿先反応でルーチン化する

- オモリとハリス長は最小抵抗で自然さを優先する

- 仕掛けを回収し過ぎずエサの体力を温存する

- 不調時はエサ状態→タナ→抵抗→場所の順で修正

- ウグイは長時間戦に強くコスパも良い選択肢

- 死に餌は鮮度管理と誘い最小で見切りを防ぐ

- 潮の動き始めを基点に攻めのリズムを作る