釣りを楽しみに出かけたのに、まったく釣れないと悩んでいませんか。この記事では、「釣り釣れない」と検索している方に向けて、釣れない人 特徴を詳しく解説し、釣果アップにつなげるためのヒントをまとめました。

堤防 釣り 釣れない原因や、魚の習性を理解して対策するための具体的な方法にも触れていきます。また、釣り 釣れない時期の傾向とはどのようなものかを知ることで、無駄な釣行を減らすポイントも紹介します。

さらに、渡船を使うと釣果が変わる理由や、フィッシングカヤックを活用して効率的に釣果を伸ばす方法も解説しています。初心者の方から、最近釣果が伸び悩んでいる方まで、すぐに役立つ情報をまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

記事のポイント

- 釣れない人の特徴とその改善方法がわかる

- 堤防釣りで釣れない原因と対策が理解できる

- 魚の習性を踏まえた釣り方が身につく

- 渡船やフィッシングカヤックの活用メリットがわかる

釣り釣れない理由を徹底分析

- 特徴を知ることで改善

- 堤防 釣り 釣れない原因とは?

- 魚の習性を理解して対策する

- 時間帯を見極めよう

- 最近 魚が釣れないのはなぜか

特徴を知ることで改善

釣れない原因には、釣りがうまくいかない人に共通する特徴がいくつか見られます。ここを理解して改善すれば、釣果アップにつなげることが可能です。

まず、魚の居場所を探さないまま釣りを始める人は、非常に苦戦しやすいです。魚がいない場所でいくら竿を出しても意味がありません。また、タナ(魚が泳いでいる層)を意識しない点も見逃せないポイントです。

さらに、仕掛けをそのまま放置するだけで釣れると考えてしまうことも、釣れない原因になりがちです。魚の活性や潮の変化に応じたアクションが必要です。

例えば、潮が動いているときは積極的に誘いを入れるとヒット率が高まります。一方で、潮止まりの時間帯には仕掛けを変える柔軟性も求められます。

このように、自ら状況を読む努力をするだけでも、釣りの結果は大きく変わってきます。

堤防 釣り 釣れない原因とは?

釣れない堤防釣りには、いくつか明確な原因が考えられます。

まず一つ目は、時合いを外してしまっていることです。魚が活発にエサを探す時間帯を逃すと、どれだけ良い仕掛けでもなかなか釣れません。

次に、ポイント選びの甘さも釣れない理由になります。堤防といっても場所によって潮の流れや水深、魚の回遊ルートが異なります。人気のスポットだからといって、常に良いとは限りません。

また、堤防周辺はプレッシャー(釣り人の影響)が高くなりがちです。これによって魚が警戒心を強め、エサに食いつきにくくなります。

例えば、朝マズメや夕マズメといった時間帯に、釣り人が少ない側を狙うだけでも釣果は変わるかもしれません。

このように、堤防釣りにはいくつか特有の注意点があるため、事前に情報を収集して臨むことが大切です。

魚の習性を理解して対策する

釣れない原因を防ぐためには、魚の習性を正しく理解することが不可欠です。

まず、魚は臆病な生き物であり、常に外敵から身を守ろうとしています。このため、大きな動きや不自然なエサには敏感に反応します。雑な動作や不自然な仕掛けは、かえって警戒心を高めてしまうのです

また、魚には食事の時間が決まっています。潮の動きが良いときや、日の出・日の入りに合わせて活性が高まる傾向にあります。

例えば、夜行性の魚は暗い時間にエサを追い、昼行性の魚は朝夕を中心に活動します。ターゲットの習性に合わせて釣り方を調整すれば、無駄な時間を減らすことができます。

これらを踏まえたうえで仕掛けや釣行タイミングを選ぶことが、釣果アップの近道となります。

時間帯を見極めよう

釣れない時間帯を避けるためには、釣りで結果を出すための時間帯選びが非常に重要です。

一般的に、朝マズメと夕マズメは魚の活性が上がりやすい時間帯とされています。このときは日光や水温の変化により魚が活発にエサを探し始めるため、ヒットする確率も自然と高まります。

一方で、真昼間や深夜の時間帯は、活性が下がりがちです。特に夏場の昼間は水温が高すぎて、魚が深場に移動してしまうことも珍しくありません。

例えば、昼間しか釣りに行けない場合でも、潮が動く時間帯を選べば釣果に期待が持てます。このため、潮見表をチェックする習慣を付けることが有効です。

時間帯を意識せずに釣りを続けると、せっかくの努力も無駄になりかねません。

最近 魚が釣れないのはなぜか

釣れない理由の一つに、最近の環境変化が挙げられます。

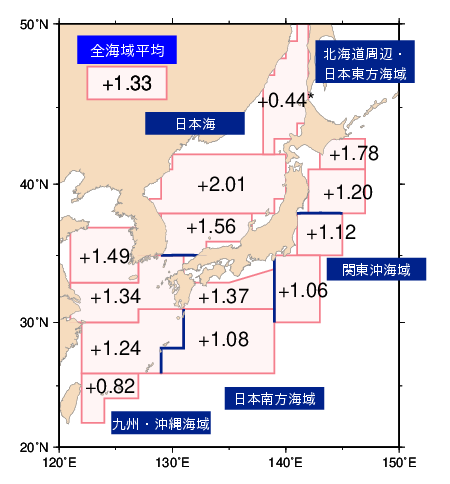

釣れない理由のひとつに、近年の海水温の変動が大きく関係しています。特に日本近海ではその傾向が顕著で、2024年までのデータによると、日本近海の海域平均海面水温は100年あたり+1.33℃の割合で上昇しています。これは、世界平均の+0.62℃と比べて倍以上のペースであり、日本の気温の上昇(+1.40℃)とほぼ同じレベルです。

このような急速な温暖化により、魚の生息域や回遊ルートに変化が生じています。たとえば、以前は身近な堤防でよく釣れていた魚が、より深場や沖合いに移動してしまうケースが増えています。特に、日本海中部や釧路沖などでは上昇率が高く、魚の分布が大きく変わっている可能性があります。

一方で、三陸沖や関東沖などでは上昇率が比較的小さいものの、それでも海の環境は確実に変化しているため、過去の釣果にとらわれすぎると釣れない原因にもなり得ます。

さらに、釣り人口の増加による魚へのプレッシャーも無視できません。人影や仕掛けへの警戒心が強まった魚は、従来の釣り方では反応しなくなることもあります。特に人気の堤防エリアでは、プレッシャーの少ない時間帯や場所の選定が重要です。

このように、海の変化と人の影響が複合的に絡み合って「釣れない」現象が起きているのです。だからこそ、釣り人は環境に応じた釣り方を選び、柔軟なスタイルで臨む姿勢がこれまで以上に求められます。過去の経験に固執せず、今の海を見極めることが釣果アップの近道になります。

釣り釣れない時に見直す選択肢

- 釣れない時期の傾向とは

- 坊主逃れは準備と戦略にあり

- 渡船を使うと釣果が変わる理由

- フィッシングカヤックがコスパもいいおすすめ

- 釣果を上げるには情報収集が重要

- 初心者が陥りやすい見落としポイント

- 釣り釣れない理由を徹底解説まとめ

釣れない時期の傾向とは

釣れない時期には明確な傾向があります。これを理解することで、無駄な釣行を減らすことができるでしょう。

例えば、冬場は水温の低下によって魚の活性が著しく下がります。寒い時期には魚自体があまり動かず、エサを食べる量も少なくなるため、釣りが極端に難しくなります。

一方で、夏も釣りにくい時期のひとつです。真夏の高水温期は、魚が深場に移動してしまい、陸からではなかなか届かない場所に留まってしまうことが多いからです。

こうした時期には、ターゲットを変更したり、早朝や夕方など比較的水温が落ち着く時間を狙う工夫が求められます。

これらを意識して時期ごとの攻略法を立てることが、安定した釣果につながります。

坊主逃れは準備と戦略にあり

釣具店でよく見かける「坊主逃れ」という仕掛けは、釣れないリスクを減らすために作られた非常に便利なアイテムです。

坊主逃れ仕掛けが釣りやすい最大の理由は、中層から底層まで幅広い層を同時に探れる構造にあります。通常の仕掛けだと狙えるタナが限られてしまいますが、坊主逃れなら複数の針と異なる仕掛けの配置により、さまざまな魚の行動範囲を一度にカバーできます。そのため、特定の魚だけでなく、広いターゲット層を狙うことができるのです。

また、坊主逃れ仕掛けは餌の自由度が高く、アオイソメ、オキアミ、疑似餌などを組み合わせて使えるため、魚の好みに合わせたアプローチが可能になります。さらに、仕掛け全体がシンプルな作りになっており、トラブルが少ないため初心者でもスムーズに使える点も大きなメリットです。

例えば、サビキ仕掛けの坊主逃れバージョンを使えば、潮の動きに合わせて一気に広範囲を探ることができ、魚の活性に応じて手返しよく釣り続けられるでしょう。

ただし、万能とはいえども注意点もあります。潮が止まっている時間帯や、魚自体が極端に少ない状況では、坊主逃れ仕掛けでも簡単には釣れない場合があります。このため、事前に釣り場の情報を調べたり、潮回りを確認することも重要です。

このように、「坊主逃れ」は仕掛けの構造と柔軟な使い方のおかげで、初心者でも安定した釣果を狙える心強いアイテムとなっています。

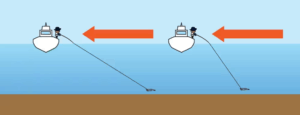

渡船を使うと釣果が変わる理由

釣れない状況を打破する方法として、渡船を利用する選択肢があります。

渡船で行ける沖堤防や磯は、潮通しがよく、エサとなる小魚も豊富です。このため、陸っぱりよりも魚の数が圧倒的に多いエリアで釣りができるようになります。

また、人が入りにくいポイントにアクセスできることも大きなメリットです。プレッシャーが少ないため、警戒心の薄い魚を狙いやすくなるのです。

例えば、地元の防波堤では釣れなかったのに、渡船で沖に渡った途端に大漁、というケースも珍しくありません。

このように、少しコストはかかりますが、確実に魚に近づく手段として渡船は非常に有効です。

| 渡船種別 | 料金(大人) | 料金(子供) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 波止渡し | 2,000円~3,000円 | 1,000円~1,500円 | 防波堤へ渡る釣り |

| 磯渡し | 3,000円~5,000円 | 2,000円~3,000円 | 沖の磯場へ渡る釣り |

| 筏渡し | 2,500円~4,000円 | 1,500円~2,500円 | 筏(浮島)で釣りを楽しむ |

フィッシングカヤックがコスパもいいおすすめ

フィッシングカヤックは、コストパフォーマンスに優れた釣りスタイルとして近年注目を集めています。

一度購入してしまえば、渡船代や遊漁船の費用を毎回払う必要がなく、自分の好きなタイミングで出航できる自由度も魅力です。

また、陸からでは届かない沖のポイントにも簡単にアプローチできるため、釣果を飛躍的に伸ばすことができます。

例えば、ベイトが溜まっている潮目や、根が点在するエリアに直接乗り付けられるので、ルアーやエサ釣りの効率も大きく向上します。

もちろん安全面には十分注意が必要ですが、適切な準備と知識があれば、手軽に楽しめるフィッシングスタイルです。

フィッシングカヤックについての詳しい記事はコチラ↓

釣果を上げるには情報収集が重要

釣果を安定して上げるためには、事前の情報収集が不可欠です。

単に釣り場へ向かうだけでは、釣れるチャンスを逃してしまうかもしれません。潮回り、釣れる魚種、最近の釣果情報など、事前に集められる情報はすべて押さえておくべきです。

例えば、地元の釣具店やSNSの釣果情報を参考にするだけでも、当日の戦略が大きく変わります。そこから、どの時間帯に狙うべきか、どのエサを選ぶべきかも見えてくるでしょう。

このとき注意したいのが、「大潮なら釣れる」という思い込みです。確かに大潮は潮の動きが大きくなり、一見釣れそうに思えます。しかし実際には、潮が大きく動く時間が限られているため、チャンスタイムが短くなりがちです。そのため、タイミングを外すとまったく釣れないことも珍しくありません。

おすすめは、中潮や小潮といった潮が緩やかに動くタイミングを狙うことです。これらの潮回りでは、魚の活性が長時間持続しやすく、結果的に安定した釣果を得やすくなります。

こうした下調べの積み重ねが、現場での柔軟な対応力となり、結果的に釣果を大きく左右します

初心者が陥りやすい見落としポイント

初心者が釣りで失敗しやすいポイントは、意外とシンプルなものが多いです。

まず多いのが、タックルや仕掛けの選択ミスです。対象魚に対して適切な道具を選ばないと、バラシや釣り自体が成立しないこともあります。

また、周囲の環境を観察しない点も大きな見落としです。潮の流れ、ベイトの有無、風向きなど、少し意識を向けるだけで釣れる確率はぐっと上がります。

例えば、潮が流れている側を優先的に狙うだけでも、魚の反応がまったく違うことがあるのです。

このような基本を軽視せず、丁寧に釣り場に向き合うことが、初心者脱却への近道となります。

釣り釣れない理由を徹底解説まとめ

- 魚の居場所を探らず釣りを始めると釣れない

- タナ(魚の泳層)を意識しないと釣果が伸びない

- 仕掛けを動かさず放置するとヒットしにくい

- 潮の動きに応じたアクションが必要

- 時合いを逃すと堤防釣りでは釣れない

- 堤防選びで潮通しや水深を見極める必要がある

- 堤防は釣り人のプレッシャーで魚が警戒する

- 魚の習性を理解しないと無駄な釣行が増える

- 活性が高い時間帯(朝マズメ・夕マズメ)を狙うべき

- 真昼間や深夜は釣れない時間帯になりやすい

- 海水温の変動により魚の回遊ルートが変わる

- 釣り人口増加で魚の警戒心が強まっている

- 冬場や真夏は魚の活性が下がり釣れにくい

- 坊主逃れ仕掛けは広範囲を探れるため効果的

- 渡船利用でプレッシャーの少ないエリアを狙える