投げ 釣り 飛 距離 200mを目指すとき、まずは投げ釣り 飛距離200mの基礎知識や、現実的な目安として投げ釣り 飛距離 平均を知ることが出発点になります。

本記事では、フォームと道具の両面から投げ釣り 飛距離を伸ばす基本を整理し、最短ルートで投げ釣り 飛距離200m達成の道筋を示します。上位層の到達点として語られる投げ釣り 遠投300mの現実も冷静に捉え、遠くに飛ばす方が魚はいるのかという誤解を解き明かします。さらに、遠くに飛ばさなくてもフィシングカヤックを活用する戦略まで含め、距離に縛られない釣果向上の考え方をまとめます。

【この記事でわかること】

・200mを狙うための平均と目標レンジの把握

・フォーム作りと道具選定で伸びる具体的ポイント

・300m論争と実釣での距離の考え方

・遠投に頼らない代替アプローチの組み立て方

投げ 釣り 飛 距離 200mの基礎知識

- 投げ釣り 飛距離 平均を知る

- 投げ釣り 飛距離 記録の目安

- 投げ釣り 遠 投 タックルの基準

- 投げ釣り 飛距離を伸ばす基本

- 投げ釣り 遠くに飛ばすには何を

投げ釣り 飛距離 平均を知る

一般的なサーフでの実釣では、入門者の到達距離は60〜100m前後、中級者で120〜150mが目安とされています。競技的な投擲や最適化したタックル、洗練されたフォームによって初めて200mが現実味を帯びます。平均値を上回るには、空気抵抗を抑えるライン選択、リリース角の安定、下半身主導の体重移動など、複数の要素を同時に整える必要があります。距離は風や潮位、波高、砂質にも左右されるため、同じ技量でも日によって変動することを前提に考えると計画が立てやすくなります。

投げ釣り 飛距離 記録の目安

キャスティング競技や遠投特化の場では200m超の投擲が報告され、条件が揃えばさらに伸びます。ただし、実釣で仕掛けや餌、天秤とオモリを伴って同等の距離を安定して出すのは容易ではありません。実釣の現実的なベンチマークは、まず100mを安定化し、次に150m帯へ移行、その先に200mという段階的設計が再現性の面で合理的です。自分の現在地を把握するため、色分けPEのマーキングを目視し、投擲ごとに弾道と着水点を記録すると改善サイクルが早まります。

投げ釣り 遠 投 タックルの基準

遠投の要はロッドとリール、ラインの総合設計です。継竿のロングレングス(例:405cmクラス)、遠投向け浅溝かつテーパー付きのスプール、細号数のPEと力糸の組み合わせが土台になります。ロッドは25〜30号負荷帯が扱いやすく、リールはPE1号クラスを200m以上巻ける容量が目安です。ラインは25mごとの色変化で距離管理が容易になり、指を保護するフィンガーグローブは必携です。天秤は交換性の高い別付けシステムにして、風や潮流に応じてオモリ号数を即応的に替えられるように準備します。

タックル仕様の目安(実釣遠投用)

| コンポーネント | 推奨の方向性 | 補足ポイント |

|---|---|---|

| ロッド | 継竿405cmクラス・25〜30号 | 長さでスイングアーク確保 |

| リール | 遠投向けスプール・浅溝テーパー | PE1号を200m以上収納 |

| 道糸 | PE0.8〜1.2号・8色マーキング | 空気抵抗と視認性の両立 |

| 力糸 | PEテーパー力糸1号→5〜7号 | ガイド抜けと強度を両立 |

| 天秤 | 別付けタイプ+20〜30号 | 現場で重さを即変更 |

| 指保護 | フィンガーグローブ | リリース安定と安全性 |

投げ釣り 飛距離を伸ばす基本

伸ばすための核は、タメと体重移動の同期です。構えでオモリを適切位置に置き、タラシ長を状況と力量に合わせて調整し、スイングの始動はリラックス、最大加速は終盤で一気に行います。打ち出し角はおおよそ45度を意識し、胸を張って視線も同角に保つと弾道が安定します。指離しは人差し指の第一関節よりわずか上にラインを掛けると抜けが均一になり、左右への着水ズレはラインを指に掛ける位置を1mm単位で微調整する方法が有効です。投擲前の安全確認(進路、波、オモリ離陸点の障害物)を徹底すると、躊躇のない振り抜きにつながります。

| 投げ方 | 使い処 | コツ |

| オーバースロー | 基本の遠投 | 体重移動を使う |

| スリークォーター | 大遠投 | 体の回転を使う |

| アンダースロー | チョイ投げ | 手首のスナップ |

投げ方のコツ①オーバースロー

フォームづくりの要点

- スリークォーター主体でスムーズに加速

- 右足の蹴りと左足への体重移動を同期

- 竿芯とオモリ軌道を一致させエネルギー損失を最小化

投げ釣り 遠くに飛ばすには何を

遠くへ飛ばすには、フォーム・道具・環境の三位一体調整が近道です。フォームはスイングプレーン上にオモリを乗せ続ける意識、道具は比重の高いタングステンシンカーや空気抵抗の少ない細身仕立て、環境は向かい風を避け、波が落ち着いた周期を選ぶ判断がものを言います。練習時はタラシ50cmから始め、1.5m以上に段階的に伸ばしても振り抜きとリリースが破綻しないかを確認します。着水後は必ず跡を見てオモリの助走距離(離陸までの擦過距離)をチェックし、60〜70cm程度に収まるよう角度とリリースタイミングを調整すると、負荷の立ち上がりが適正化されます。

投げ 釣り 飛 距離 200m達成の道筋

- 投げ釣り 遠 投 300mの現実

- 遠くに飛ばす方が魚はいるのか

- 遠くに飛ばさなくてもフィシングカヤック

- 練習法と安全配慮のチェック

- まとめ 投げ 釣り 飛 距離 200m

投げ釣り 遠 投 300mの現実

300mは競技的条件や特化装備で語られる到達点であり、実釣仕立てではハードルが跳ね上がります。仕掛け抵抗、餌の保持、向かい風や横風、潮流の影響が累積し、投擲エネルギーの有効分が削られるためです。したがって、実釣における戦略ターゲットは200m帯で十分に高水準だと言えます。まずは100mを確実に、続いて150mを安定化し、最終的に200mの成功率を高める段階設計が現実的です。距離追求は魅力ですが、釣果に直結するのは到達後の誘いと底質の把握であり、回収と再投入のテンポも効率を左右します。

遠くに飛ばす方が魚はいるのか

遠投が常に正義という考えは必ずしも当てはまりません。キスやカレイを例にすると、季節や水温で回遊レンジが変わり、近距離の駆け上がりや離岸流脇で食う場面もあります。狙い場の優劣は距離よりも地形と流れ、ベイト分布に左右されます。したがって、遠投力は選択肢を広げるための武器と捉え、近中距離から扇状に探り、当たりの出たレンジに投射角と打ち出しパワーを合わせる運用が合理的です。要するに、距離は目的ではなく、ポイント到達のための手段という位置づけが釣果を安定させます。

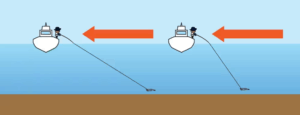

遠くに飛ばさなくてもフィシングカヤック

遠投だけが沖のポイントへ届く手段ではありません。近年注目を集めているのが、フィシングカヤックを活用したアプローチです。岸からのキャスティングでは届かない潮目やブレイクラインの直上に、自力で静かにアクセスできる点が大きな魅力です。特に、遠投200m以上を狙うには高度なテクニックや専用タックルが必要になりますが、カヤックを使用すれば同等の距離を「移動」によって補うことができ、より軽量な仕掛けで自然な誘いを演出できます。

フィシングカヤックは、風や潮流の影響を受けにくい早朝や夕まずめの時間帯に力を発揮します。潮目の形成位置は風向きや地形により毎回変化しますが、カヤックであればその変化をリアルタイムで追うことが可能です。魚探(ソナー)を搭載することで水深やベイトの反応を可視化でき、狙う層を正確に把握できます。これは岸釣りの限界を超える情報取得手段として、非常に有効です。

導入の際に注意すべきは、安全装備と気象判断です。ライフジャケットは必須であり、国土交通省が定める「桜マーク付きタイプA」(遊漁船にも対応可能な型式)を選ぶことが推奨されています。

風速5m/s以上ではカヤックの直進性が低下し、潮流との組み合わせで危険度が急上昇します。海況の急変に備えて、回航プラン(上陸できる代替地点)を事前に設定しておくことも大切です。さらに、長時間の釣行を想定する場合は、飲料水、防水バッグ、フロートリューション付きパドルなども準備しておくと安心です。

岸からの遠投とカヤックの関係は「代替」ではなく「補完」です。遠投では広範囲を素早く探れる一方、カヤックは一点集中で深場を丁寧に攻略するのに適しています。季節や風向きに応じて両者を使い分けることで、釣果の安定性が飛躍的に向上します。春〜初夏のベイト接岸期には岸からの遠投が有利であり、秋〜冬にかけて水温が下がる時期にはカヤックによる沖狙いが効果的です。

また、近年では安全性能を強化したペダル式カヤックや、GPS連動の自動ポジショニング機能を備えたモデルも登場しています。これらを活用することで、従来よりも安全に、そして精密に沖のポイントを攻めることが可能です。フィシングカヤックは単なる移動手段ではなく、戦略的な釣法の一環として、今後の投げ釣りスタイルにおいて重要な位置を占める存在になりつつあります。

フィシイングカヤックについての詳しい記事はコチラ

練習法と安全配慮のチェック

練習は反復回数がものを言います。毎投でフォームを微修正し、タメの作り方とリリース角の一貫性を高めます。上達が停滞したら、動画で自撮りし、オモリ軌道が竿のスイングプレーンから外れていないかを確認します。練習と本番をつなぐ鍵は安全確認のルーティン化です。投擲方向の無人確認、船やボードの動線、波のセットの合間、オモリ離陸点の障害物などを一つずつチェックし、問題があれば投擲を中断します。安全が担保されてこそ、最後のひと振りに集中でき、結果的に飛距離とコントロールが安定します。

伸び悩み時の見直しポイント

- タラシ長と助走距離の相関

- 指掛け位置と左右ブレの関係

- リリース角と弾道の収束具合

まとめ 投げ 釣り 飛 距離 200m

- まず平均を知り自分の距離帯を把握する

- 100m安定化から150mへ段階的に伸ばす

- 実釣で200mは装備とフォームの総合力

- 300mは競技的条件で語られる距離と考える

- ロッドは405クラスでスイングアークを確保

- 遠投向け浅溝テーパースプールを選定する

- PEは細号数と色分けで距離管理を容易にする

- 力糸はテーパーでガイド抜けと強度を両立

- 天秤とオモリは現場で即交換できる構成にする

- 打ち出し角はおよそ45度を基準に安定させる

- 右足の蹴りと左足への体重移動を同期させる

- オモリ軌道を竿芯上に乗せてエネルギー伝達

- 安全確認のルーティン化で振り抜きが安定

- 遠投は手段であり地形と流れの理解が核になる

- カヤック活用で遠投に頼らない戦略も選べる