ルアー 釣れ ない やめたと検索してこの記事にたどり着いた方の多くは、「何度やっても釣れない」「エサ釣りなら釣れるのに」と感じているはずです。ルアー 一度も釣れない原因が分からず、ルアー 釣れる気がしない時が続くと、釣りそのものをやめたくなってしまいます。

しかし、エサと比べて難しいポイントを理解し、釣果を出す手順を知れば、答えはルアーはこれではありませんという結論にたどり着けます。この記事では、ルアー 釣れ ない やめたの答えを分かりやすく解説し、ルアー 釣れ ない やめたを防ぐ手順を実践的に紹介します。

記事のポイント

- ルアーで釣れない主な原因と改善の考え方

- エサとの違いから見える「釣れない理由」の本質

- 釣りやすいルアー選びと操作のコツ

- 継続して釣果を上げるための再現手順

ルアー 釣れ ない やめたの答え

- ルアーで釣れない理由の整理

- ルアー 一度も釣れない原因

- ルアー 釣れる気がしない時

- エサと比べて難しいポイント

ルアーで釣れない理由の整理

ルアーで釣れない要因は大きく「環境」「戦略」「操作」の三つに分かれます。

環境は魚の活性や潮、時間帯など自然条件の部分。戦略はポイントの選定やルアーの種類、狙う層(レンジ)の決め方。そして操作はキャストやリトリーブ(巻き)など、釣り人の動作です。

どれか一つでもずれると結果は出にくくなります。まずは「魚のいる場所」「その層に届くルアー」「自然な動かし方」の三点を意識して再構築すると、釣果が安定し始めます。

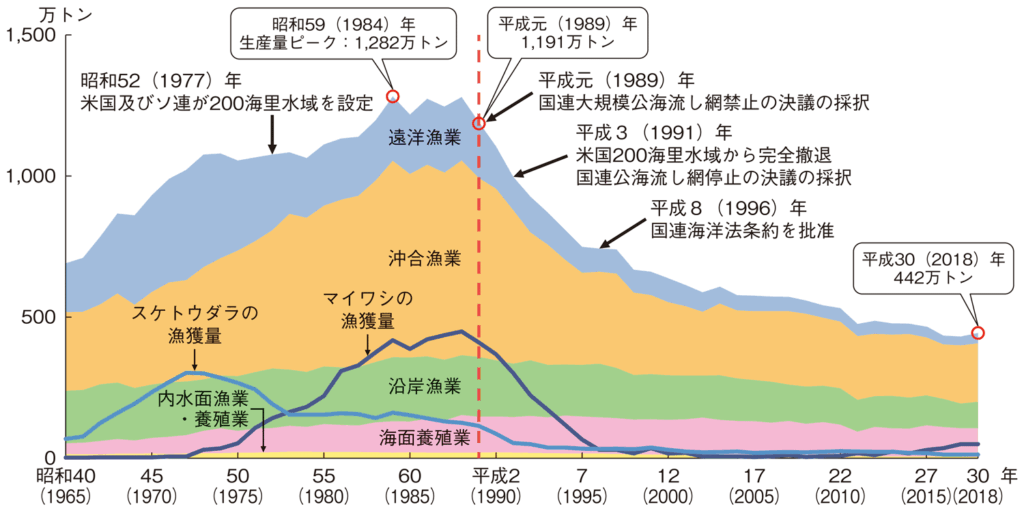

また、水産庁の統計によると、日本の漁業全体でも平成期以降は生産量の減少傾向が続いています。これは海水温の変化や資源量の変動など、自然環境の影響が大きいとされています。遠洋漁業の縮小や魚群の移動なども重なり、魚の分布や活性が変化していることから、個人の釣果にも同様の環境要因が影響していると考えられます。

出典:水産庁

一度も釣れない原因

一度も釣れない人に共通するのは、「再現できる釣り方」が確立していないことです。

魚が釣れた時の条件(潮、レンジ、スピードなど)を記録せず、毎回なんとなく投げてしまうことで、偶然の要素に依存した釣りになっているケースが非常に多いのです。

特にルアー釣りでは、魚の活性や潮の流れ、水温、ベイトの種類といった環境要因が大きく影響します。例えば、水温が1℃違うだけでも魚の行動レンジが変化することがあり、潮止まりの時間帯や濁りの度合いによってもアタリの出方はまったく異なります。これらを把握しないままキャストを繰り返しても、魚との「タイミング」が噛み合わないのです。

こうした不確定要素の中で結果を安定させるには、「条件の記録」と「再現」の意識が欠かせません。

改善のためには次の3つを意識して実践することが有効です。

ベイト(小魚)サイズに合ったルアー選び

魚は、その時期・場所に存在するベイトサイズに非常に敏感です。たとえば、ベイトが3cm前後のカタクチイワシであるにもかかわらず、7cm以上のルアーを使うと見切られることが多くなります。

釣果を安定させるには、**「現場のベイトサイズに合わせたルアーシルエット」**を選ぶことが基本です。岸際に寄っているベイトを観察し、目視またはタモですくってサイズを確認するのが最も確実です。

さらに、ベイトが細長いか扁平型かによっても有効なルアーのタイプは異なります。細身のベイトならミノー、扁平型ならシャッドテール系が効果的です。これを意識するだけで、魚に違和感を与えずバイトチャンスを増やせます。

飛距離を確保し、狙うレンジに届かせる調整

ルアーが魚のいる層まで届かなければ、どれだけ良い動きをしても釣果にはつながりません。特にサーフや堤防の釣りでは、飛距離とレンジコントロールが釣果の分かれ目になります。

キャスト距離を伸ばすためには、風向きに対して斜め前方へ投げ、ルアー重量とライン号数のバランスを取ることが重要です。たとえばPE0.8号にリーダー16lbであれば、20〜30gのメタルジグが最も安定します。

さらに、狙うレンジ(層)を明確にするために、着水後のカウントダウンを取る習慣をつけましょう。10秒でボトムに着く場合、5秒で巻き始めれば中層をトレースできます。この感覚を数値で覚えることで、どんな海況でも精度の高い釣りが可能になります。

当たりが出た条件を簡潔にメモする習慣

釣りは「条件の再現性」がすべてです。アタリが出た瞬間の情報をそのままにしておくと、次の釣行で再現できなくなります。

記録すべき基本項目は、以下の5つです。

| 項目 | 内容例 |

|---|---|

| 時間帯 | 6:20〜6:40頃(朝まずめ) |

| 潮汐 | 満潮から下げ始め |

| ルアー | 28gメタルジグ(ブルーピンク) |

| カウント | 8秒沈めて中層リトリーブ |

| リトリーブ速度 | 1秒間にハンドル2回転 |

これらをスマートフォンのメモやノートに記録しておくだけで、次回似た条件のときに再現しやすくなります。

釣果を出している上級者ほど、この「再現ログ」を欠かしません。

この三点を徹底するだけで、「偶然のヒット」を「再現できる釣果」へと変えることができるのです。

釣れる気がしない時

釣れない状態が続くと集中力が切れ、判断も鈍ります。そんな時こそ「観察→仮説→検証」の短サイクルを意識します。

まず水面の波紋、潮目、ベイトの群れを観察します。次に「魚がどの層にいるか」を仮説立て、ルアーのレンジを変えます。そして10投ごとに小さく変更を加え、反応を見て検証します。

この工程を繰り返すことで、無駄撃ちが減り、釣れる状況を自分で作り出せるようになります。

エサと比べて難しいポイント

ルアーはエサのような自然な匂いや動きを持たないため、魚を引き寄せるには“演出力”が必要です。以下の表が特徴の比較です。

| 項目 | ルアー | エサ |

|---|---|---|

| 集魚効果 | 動きや波動 | 匂いと自然な動き |

| 飛距離 | 長く取れる | 限定的 |

| 操作性 | 自由度が高い | 制約が多い |

| 難易度 | 高め(技術が必要) | 比較的簡単 |

ルアーは「正しい層」と「正しい速度」を保てば釣れる確率が上がります。エサよりも難しい分、再現性が高く、習熟すれば安定した成果につながります。

ルアー 釣れ ない やめたを防ぐ手順

- 釣リ釣りやすいルアーの条件

- リストワームとルアーどっちを選ぶ

- ルアーきりがない迷い対策

- 再現性を高める基本手順

釣りやすいルアーの条件

初心者が扱いやすいルアーは「姿勢が安定している」「アクションが分かりやすい」「飛距離が出やすい」タイプです。具体的には、シャッドテールワームやスピンテールジグなどが該当します。

これらはレンジを取りやすく、巻くだけでも魚を誘えるため、再現が容易です。慣れたらレンジコントロールやスピード変化を加え、釣果の幅を広げましょう。

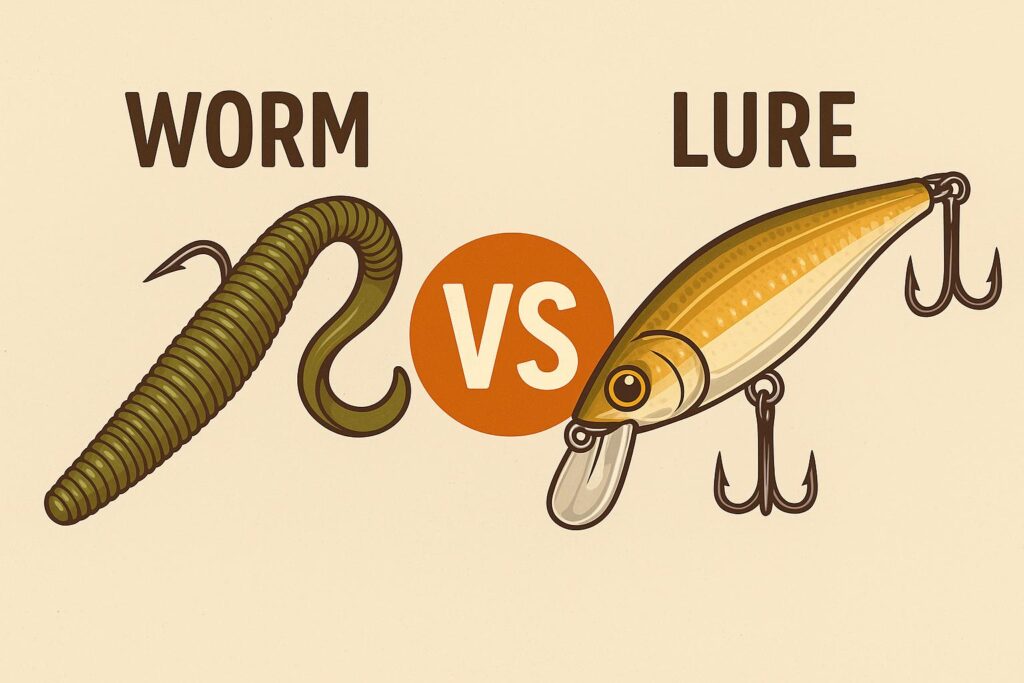

ワームとルアーどっちを選ぶ

「どれを投げるか」は状況判断で決まります。ワームは柔らかい素材で水を受けると自然に揺れ、ゆっくり見せても不自然さが出にくいため、魚が警戒しやすい場面や、活性(食い気)が低いときに向いています。対して、ハードルアー(プラグやメタルジグなどの硬いルアー)は遠くまで飛び、一定のスピードで広範囲を探るサーチ能力に優れます。以下の軸で選択すると迷いが減ります。

まず「到達距離」と「水深」です。遠くの潮目やナブラ(小魚を追う群れ)を狙う、または深場を素早く落として反応を見たいなら、空気抵抗が小さく比重の高いメタルジグが有利です。表層〜中層で浮いた魚を誘うなら、ミノーやシンキングペンシルといったプラグが層を長く引きやすく、一定速度で見切られにくい動きを作れます。

次に「プレッシャー(人為的な圧)」と「水の透明度」。人が多い波止や澄み潮では、派手な動きや強い波動が見切られやすくなります。こうした場面では小型のジグヘッド+ワームで、レンジ(泳層)と速度を微調整しながら「スローかつ自然に」見せるとバイトが出やすくなります。逆に濁りが入った、風や潮で水面がざわつく日には、シルエットがはっきり出るプラグや、強いフラッシング(ギラッと光る反射)のメタルが存在感を出しやすい選択です。

季節とベイト(捕食される小魚や甲殻類)のサイズも判断材料になります。春〜初夏は小型ベイトが多く、ワームや小型プラグでサイズを合わせると違和感が少なくなります。秋〜冬はベイトが大きくなりやすく、波動の強いシャッドテールや、ボトム付近を効率よく探れる重めのジグで反応を得やすくなります。ベイトが極小のシラス主体のときは、細身のワームや軽量ジグでフォール(落ちていく動き)を長く見せると追従が増えます。

操作難度と再現性も重要です。ワームはレンジ維持や速度管理の精度が釣果を大きく左右しますが、決まると再現しやすい特長があります。プラグは設計された「泳ぎ」が出やすく、一定の巻きで同じアクションを引き出せるため、広い範囲での手掛かり探しに向きます。メタルジグはフォール速度やジャーク(竿のあおり)で上下動を作り、短時間で縦方向の層まで探査できるのが強みです。

迷ったら、以下の役割分担でスタートすると組み立てやすくなります。

・広く速く状況把握:メタルジグで沖・深場・潮目をチェック

・表層〜中層の回遊待ち:ミノーやシンキングペンシルで一定速度の直線的な引き

・見切られやすいときの食わせ:小型ジグヘッド+ワームでスローにレンジを刻む

要するに、同じフィールドでも「遠い・深い・速く知りたい」ならハードルアー、「近い・浅い・見せて食わせたい」ならワームが軸になります。場所(波止・サーフ・河口)、季節(ベイトサイズと数)、水色(澄み/濁り)、人の多さ(プレッシャー)という4要素を見て、役割の異なる二〜三種類を持ち替えながら反応の出る条件を早く見つけていくことが、安定した釣果への近道です。

ルアー きりがない迷い対策

ルアーの種類やカラーに迷ったら、選び方をシンプルにします。

- 狙うレンジを決める

- 水の濁りでカラーを決める(濁り=派手、澄み=自然)

- ベイトサイズに近い形状を選ぶ

この三つを軸にすれば、無限にあるルアーの中でも必要最小限で組み立てが可能です。

再現性を高める基本手順

釣果を安定させるための手順は次の通りです。

- 潮の流れと風向きを確認し、魚の通り道に投げる

- 着水後、狙うレンジまでカウントを取る

- 一定の速度でリトリーブし、変化があれば速度を微調整

- 当たりが出た条件を記録して再現する

この反復で、釣れるパターンが蓄積され、毎回安定した結果を得られるようになります。

まとめ ルアー 釣れ ない やめた回避

- ルアー釣れないやめたの原因は環境と操作のずれ

- 魚のいるレンジを把握することが最優先

- ベイトサイズとカラーを現場の状況に合わせる

- 着水からのカウントでレンジを固定化する

- 同じ条件を再現できるようメモを残す

- ワームとメタルを併用して探り幅を広げる

- 濁りの強い日は波動強めのルアーが有効

- 澄み潮ではナチュラルカラーで違和感を抑える

- 飛距離とトレースコースの安定を重視する

- 釣れた条件を分析し翌釣行で再試行する

- 迷う場合はレンジ→速度→シルエットの順で選ぶ

- ルアーの数ではなく役割分担で結果を出す

- 小さな成功体験を積むことで自信を継続させる

- 再現性を高めることで偶然を必然に変える

- やめたくなる前に一匹釣るための準備を整える