はじめに、トローリング 禁止 理由の全体像を知りたい方は多く、どこで何が許されるのかを整理する必要があります。この記事では、トローリングができる場所の考え方や、サーフトローリングが禁止ではない例、さらにカヤックでもダメの線引きまで、現場で迷わないための判断軸を解説します。

あわせて、違反時に適用されうる罰則は何か、漁師に頼めばできるのかの可否、そして観光や体験プログラムとしてのトローリング体験は合法かどうかも丁寧に整理します。全国でルールが異なるため、先に全体像を把握してから各地域の規定を確認する流れで読み進めてください。

・本記事でわかること

- 各地で異なるトローリング規制の全体像

- できる場所の探し方と事前確認の手順

- 罰則やトラブル回避の実務的ポイント

- 許可取得や体験プログラムの適法性判断

トローリング 禁止 理由の全体像

- トローリング禁止 いつからの経緯

- トローリング できる 場所の考え方

- サーフ トローリング 禁止ではない例

- カヤックでもダメ の線引き

- 罰則は 何が適用されるか

トローリング禁止 いつからの経緯

トローリングは海面でルアーや餌を曳いて魚を狙う漁法で、遊漁としても広く親しまれてきました。一方で、沿岸の漁業権や資源保護、操業安全の観点から、都道府県の漁業調整規則や海区漁業調整委員会指示で制限が設けられてきた経緯があります。たとえば静岡県では、ひき縄釣りを行うには海区調整委の承認が必要で、地域振興の催しに限る旨が周知されています。一般の個人遊漁としての操業は認められないため、事前確認なしの実施は避けるべきとされています。

トローリング できる 場所の考え方

前提として、海面利用は漁業者や遊漁者、海運、港湾管理など多主体が関わるため、場所ごとにルールが異なります。確認の順序は次の通りです。まず、都道府県の漁業調整規則で遊漁に許される漁具・漁法を確認します。次に、海区漁業調整委員会の指示や地区の漁協による運用ルールを確認します。最後に、定置網や養殖施設の近接禁止、航路や立入禁止区域など安全面の規制もチェックします。水産庁の一覧資料は出発点として有用で、都道府県ごとの可否と追加条件が整理されています。(農林水産省JFA)

参考の比較表(例)

| 地域 | 遊漁トローリングの扱い(概要) | 補足の確認先 |

|---|---|---|

| 静岡県 | 承認制。地域振興の催し等のみ対象 | 県サイト、海区委員会指示 (静岡県ポータルサイト) |

| 沖縄県 | 日本人の遊漁は規則上の一律制限なし。外国人は別法で禁止 | 県サイト、外国人に関する法令 (沖縄県公式サイト) |

| 東京都 | まき餌釣り規制は2024年に一部緩和。トローリングは別途地域確認 | 都の改正情報を参照 (産業労働情報局) |

サーフ トローリング 禁止ではない例

サーフからの釣りは一般に可能ですが、サーフトローリングは遠投や高速回収を伴い、定置網や仕掛けへの接近、遊泳者や他の釣り人との接触リスクが高まります。都道府県によっては、サーフであってもトローリングを遊漁として想定せず、許容されるのは投げ釣りやルアーキャスティングのみという整理が見られます。各地の実務では、サーフで禁止とは限らないものの、地域の委員会指示や漁協の管理方針で実質的に制限がかかる場合があるため、事前に水産担当部署か漁協へ照会する流れが安全策になります。

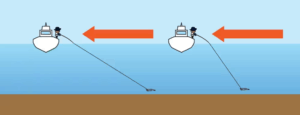

カヤックでもダメ の線引き

カヤックやSUP、小型ボートでの遊漁は増えていますが、船舶を用いるか否かで扱いが分かれる場面があります。たとえば静岡県では、ひき縄釣りは承認制であり、カヤックだから許されるという整理にはなっていません。また、定置網や漁礁への接近、航路の横断は危険で、漁具への接触はトラブルの原因になります。海域によっては船舶利用時のまき餌量や装備規格にまで細かな制限が設けられている例があり、同じ海岸線でも海域区分ごとに条件が変わるため、個別のルール確認が欠かせません。

罰則は 何が適用されるか

トローリングに関する禁止規定は、単なる「マナー」ではなく、明確に法的拘束力を持つルールとして定められています。そのため、知らずに違反してしまった場合でも罰則の対象となるおそれがあります。ここでは、遊漁者が理解しておくべき法的リスクと、実際に適用される罰則の種類について詳しく整理します。

行政処分・刑事罰に関わるケース

まず考えられるのが、都道府県の漁業調整規則や海区漁業調整委員会の指示に違反した場合です。これらは地域ごとに異なりますが、一般的には次のような行為が違反にあたります。

- 承認制の海域で無許可のトローリングを行う

- 禁止漁具(ひき縄装置、特定のルアー等)を使用する

- 許可範囲を超えて魚を採捕する

- 漁業者の操業区域に侵入する

これらの違反が確認された場合、漁業法第143条に基づく罰則が適用されることがあります。内容としては、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されることがあり、特に悪質な事案では漁具没収などの行政処分が行われる場合もあります。

漁業権侵害によるトラブル

次に注意すべきは、漁業権の侵害に該当するケースです。定置網や養殖施設の周囲では、一定距離内への立ち入りが制限されている場合があります。これを無視してトローリングを行うと、漁業権を有する漁協や個人漁業者から損害賠償を求められることがあります。

漁業権は「漁業法」に基づく権利であり、無断侵入は法的に民事責任や刑事罰の対象になり得ます。特に近年では、ドローン撮影やGPS機器の記録を根拠に損害請求を行うケースも増えています。したがって、海上での位置取りは慎重に行う必要があります。

外国人による違反と特別規制

外国人については、「外国人漁業の規制に関する法律」により、日本の領海・排他的経済水域(EEZ)でのひき縄釣り(トローリング)は原則禁止と定められています。これに違反した場合、最高3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、日本人事業者が外国人にひき縄づりをさせた場合も、同法に基づき共犯扱いとして罰則の対象になることがあるため、遊漁船業者は特に注意が必要です。

現地での確認と安全な対応策

罰則を回避するためには、事前の情報確認と記録の保持が最も有効です。釣行前に以下の点を確認しておきましょう。

- 都道府県の水産課または海区漁業調整委員会の最新告示

- 地元漁協が定める操業禁止区域

- 立入制限や海上安全情報(海上保安庁の航行警報など)

これらを確認し、承認や許可が必要な場合は書面やメールなど、証拠を残す形で取得しておくことが望ましいです。また、現場では定置網や浮標(ブイ)の位置を避け、安全距離を保って操業することがトラブル防止につながります。

実務で確認すべきトローリング 禁止 理由

- トローリング 禁止 沖縄 の現状

- トローリング 許可 の取り方

- 漁師に頼めばできる? の可否

- トローリング体験 は合法か

- まとめ トローリング 禁止 理由を整理

トローリング 禁止 沖縄 の現状

沖縄県では、遊漁者のひき縄づりに一律の禁止は設けていないと案内されています。ただし、外国人は外国人漁業の規制に関する法律や排他的経済水域法により、県内でのひき縄づりが禁止と明確に周知されています。さらに、遊漁船が外国人にひき縄づりをさせることも認められていないとされています。日本人であっても、保護水面や漁業施設、産卵場保護区、サイズ制限など、別の規制は当然に適用されるため、県のパンフレットや各海域の指示を確認してから計画することが求められます。(沖縄県公式サイト)

トローリング 許可 の取り方

許可や承認の考え方は地域差が大きく、静岡県のように海区調整委の承認が原則となる海域もあります。承認の対象は、地域振興に資する催しなどに限られる運用例が示されており、個人のレジャーでの常時実施は想定されていない旨が明記されています。申請にあたっては、主催者や実施海域、参加規模、安全管理、漁業者との調整方法などを具体化し、関係機関と事前協議を重ねる流れになります。承認不要な地域であっても、定置網や漁業権区域への接近回避、航路や立入禁止エリアの遵守は不可欠です。

漁師に頼めばできる? の可否

漁師や遊漁船業者に依頼すれば一律に可能というわけではありません。業者側も各地の規則や委員会指示を守る義務があり、禁止・承認制の海域では依頼されても実施できません。沖縄県の周知では、遊漁船が外国人にひき縄づりをさせる行為も禁止とされています。依頼前に、乗船する地域の規則と対象者の国籍・在留要件、操業海域の区分、安全管理の要件を確認し、適法に運営している事業者を選ぶことがトラブルの回避につながります。

トローリング体験 は合法か

観光の一環としてのトローリング体験は、地域の制度や実施形態によって適法性が左右されます。承認制の海域では、主催者が海区委から承認を得たイベントの一部として行われるケースが想定されます。承認不要の地域でも、漁業権や保護区、まき餌の量や漁具規格など、別の規制に抵触しない計画が必要です。なお、東京都は2024年にまき餌釣り規制の一部を緩和しましたが、これはまき餌釣りに関する改正であり、トローリングの可否は各海域の取り扱いを別途確認する必要があります。最新情報は都道府県の水産担当ページで再確認してください。

まとめ トローリング 禁止 理由を整理

- 地域ごとに規則と指示が異なるため事前確認が必須

- 静岡県は承認制で個人遊漁の常時実施は想定外

- 沖縄県は日本人の遊漁に一律制限なしも外国人は不可

- 遊漁船が外国人にひき縄づりを提供することも禁止

- サーフでの実施は近接危険や施設接触リスクが高い

- カヤックや小型艇でも規則は同様で例外扱いにはならない

- 定置網や養殖施設から十分な距離を取り接近しない

- 航路や立入禁止区域などの安全規制は必ず順守する

- 体験イベントは地域振興の承認枠で実施される場合がある

- 許可不要地域でも漁業権や保護区の制限に留意する

- まき餌釣りの規制緩和はトローリング可否と別問題

- 罰則は規則違反や別法違反で科される可能性がある

- 具体的な可否は都道府県の窓口と最新情報で判断する

- 事業者選定時は適法運営と安全管理体制を確認する

- 全体像を把握し地域規則に合わせて計画することが肝要