「セコ釣り」で検索している読者が抱える疑問に答えます。まずは基礎知識と歴史を解説し、どんな釣り方なのかを理解するための全体像を示します。ダサいと言われる理由とその真相にも触れ、評価が分かれる背景を整理します。続いて、セコ釣り仕掛けの基本構成と使い方、さらにセコ釣り ルアーの特徴と選び方を体系化します。最後に、初心者でも結果を出せるセコ釣りの実践法まで段階的に学べる内容でお届けします。

この記事のポイント

- セコ釣りの定義と歴史背景を把握できる

- 評価が割れる理由と誤解の構造を理解できる

- 仕掛けとルアーの選定と運用の要点が分かる

- 初心者が釣果を出す実践プロセスを学べる

セコ釣りとは?基礎知識と歴史を解説

- セコ釣りとはどんな釣り方なのかを理解する

- 村田 が提唱した考え方と影響

- ダサい と言われる理由とその真相

- 仕掛け の基本構成と使い方

- ルアー の特徴と選び方

- 最強 ワーム の選定ポイントとおすすめモデル

- セコ釣りとはどんな釣り方なのかを理解する

セコ釣りとはどんな釣り方なのかを理解する

セコ釣りは、小型ルアーや軽量リグを用いてプレッシャー下でも口を使わせる発想に基づく戦略的なアプローチを指します。目的はサイズを問わず反応を引き出すことで、いわゆる坊主回避だけでなく、条件次第では大型個体の選択的な捕食にも届きます。

対象フィールドは野池、ダム湖、河川、汽水域まで幅広く、ベイトサイズが小さい季節や、産卵後で体力回復中の魚が多い時期に力を発揮します。ダウンサイジングによってシルエットと水押しを抑え、違和感を最小化することが鍵となります。

用語整理

- ダウンサイジング:ルアーやフック、ラインを小さく軽くする選択

- マッチザベイト:実際のベイトサイズと形状に合致させる発想

- ライトリグ:ノーシンカー、ダウンショット、スモラバなど軽量系

以上の前提を押さえると、セコ釣りは単なる小型化ではなく、フィールド圧や季節要因に合わせた合理的な最適化であることが明確になります。

村田 が提唱した考え方と影響

セコ釣りという言葉は、特定のメソッドに偏り過ぎる風潮や、魚をスレさせる過度な攻め方への警鐘とともに語られてきました。論点は二つあります。ひとつは競技や効率に寄り過ぎて釣りの多様性が失われる懸念、もうひとつはフィールドへの負荷です。

現在の実践では、その指摘を踏まえたうえで、フィールド保全と多様な釣法の併用が推奨されています。つまり、セコ釣りを万能解とせず状況に応じて強い釣りと両輪で運用する姿勢が求められます。結果として、現場ではライトリグとビッグルアーの使い分けが一般化し、技術全体の底上げにつながっています。

ダサい と言われる理由とその真相

ダサいと見なされる主因は、サイズ志向の価値観や、手軽に数を釣る手段という誤解にあります。しかし、ハイプレッシャー化した現代のフィールドでは、小型ルアーにしか反応しない大型個体に遭遇する例も多く、実際には繊細な観察と精密な操作が要求されます。

また、釣果の写真映えだけで評価すると小型中心のセコ釣りは軽視されがちですが、魚の行動学やベイトの変遷に基づく再現性という観点では価値が高いと言えます。要するに、セコ釣りは美学の問題ではなく、理にかなった選択肢の一つです。

仕掛け の基本構成と使い方

セコ釣りで頻用される仕掛けは、ノーシンカー、ダウンショット、スモールラバージグ、ジグヘッド単体などです。いずれも操作性と違和感の少なさを両立させることが狙いです。

基本タックルの目安

| 要素 | 推奨レンジ | ねらい |

|---|---|---|

| ロッド | L〜MLのスピニング 6’3”〜6’10” | 軽量リグの汎用性と操作性 |

| ライン | PE0.3〜0.6号+フロロ4〜6lb、またはフロロ4〜6lb直結 | 飛距離と感度、根ズレ耐性のバランス |

| フック | マスバリ#6〜#4、オフセット#4〜#2 | ルアーサイズと障害物に合わせて選択 |

| シンカー | 0.6〜2.7g(ドロップショット) | 水深・風速・流速で微調整 |

使い方は、キャスト後にステイとショートピッチのシェイクを組み合わせ、ルアーを点で見せる時間を確保します。バイトはラインの変化で出ることが多いため、ロッドで聞く前にラインで見る意識が有効です。

ルアー の特徴と選び方

選定軸はサイズ、形状、比重、素材弾性、波動の強弱です。ベイトが稚魚や小型甲殻類なら2〜3インチのシャッドテールやピンテール、虫系、マイクロクローが適合します。透明度が高い日は弱波動、濁りや風で視認性が落ちる日はややボリュームと存在感を上げると反応が得やすくなります。

カラーはウォーターメロンやスモークなどのナチュラルを基軸に、ハイライト時はパール、プレッシャーが極端に高い時はクリア系が効くケースがあります。フィールドに合わせた3系統(ナチュラル、アピール、クリア)のローテーションが実用的です。

最強 ワーム の選定ポイントとおすすめモデル

最強の定義は場面適合性と再現性です。評価軸は以下が参考になります。

- マイクロサイズでも自発的アクションが出ること

- 低速域での姿勢安定とフォール姿勢の自然さ

- 比重と空気抵抗のバランスによる実用飛距離

- 汎用リグ適性(ノーシンカー、ダウンショット、ジグヘッド)

たとえば、極細ストレートは超クリア水域での食わせ、リングボディのピンテールは微波動の演出、マイクロシャッドテールは巻きの横展開に向きます。これらをフィールドのベイトサイズと水色で当てはめると、安定して結果に結びつきます。

現代フィールドでのセコ釣り活用術と応用

- シーバス セコ釣り における効果的なアプローチ

- 海 で通用するテクニックとルアー選択

- 初心者でも結果を出せるセコ釣りの実践法

- まとめ:セコ釣りを正しく理解して釣果を伸ばそう

シーバス セコ釣り における効果的なアプローチ

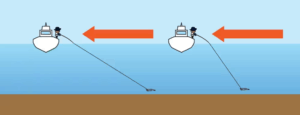

都市河川や港湾のシーバスは、常夜灯下のマイクロベイトパターンで小型プラグやジグヘッドワームが機能します。レンジは水面直下から50cm付近が核になりやすく、I字やS字のタイトなスイムで見切らせないコース取りが有効です。

干満差や流速の変化で群れの付く位置が動くため、等速スローのただ巻きとドリフトを基調に、反応が鈍ればステイを1〜2秒挟むと吸い込みの余地が生まれます。フックは細軸の貫通力重視、ラインはPE0.6号前後+フロロ12〜16lbで根ズレ対策を行います。

海 で通用するテクニックとルアー選択

堤防やサーフでは、アジやメバル、カマスなど小型回遊魚が主役のことも多く、1.5〜2インチのワームと1〜3gのジグヘッドが基本になります。潮流が速い場合は比重の高いマイクロメタルやタングステンジグで底取りを安定させると、フォールの食わせが活きます。

サーフのヒラメなどフラット系にはマイクロベイト接岸時の35〜60mm級シンキングミノーやテールスピンも有効です。海では風の影響が顕著なため、キャストコントロールと着水後のラインスラック処理が釣果の分かれ目になります。

初心者でも結果を出せるセコ釣りの実践法

初心者が最短で結果を出すには、ポイント選定、タックル整備、操作の三要素をシンプルに統一することが近道です。まずは魚影が濃い足場の良い場所を選び、2.5〜3インチの実績型ワームと1〜2gのジグヘッドを基本セットにします。

操作は、投げて沈め、カウントダウンでレンジを決め、等速スローで10m区間を丁寧に通すだけに絞ります。1投ごとに角度を変え、反応がなければレンジを上下に5〜10カウント刻みで調整します。小さな違和感でもフッキングに移す素早さが、釣果の差になります。

まとめ:セコ釣りを正しく理解して釣果を伸ばそう

- セコ釣りは小型化で違和感を消し反応を引き出す発想

- 歴史的な批判点は多様性とフィールド負荷の懸念

- ダサいという評価は価値観に由来し技術性とは別問題

- 仕掛けは軽量リグを軸に操作性と再現性で選ぶ

- ルアー選択はサイズ形状比重波動の整合が核心

- マッチザベイトの徹底がタフ化した現場で効く

- 透明度が高い日は弱波動とクリア系で見切り回避

- 風や濁りでは存在感を上げ逆張りが奏功する場面も

- シーバスは常夜灯下のレンジ管理とドリフトが鍵

- 海の小型回遊魚は軽量ジグヘッドの速度管理で対応

- タックルは軽量リグが扱える感度とライン設計が要

- 段階的に小さく遅く弱くの三変数を調整して詰める

- 初心者はポイントとレンジの固定化で再現性を得る

- 小と大の二刀流でプレッシャー環境の変化に順応

- セコ釣りの理解が総合的な釣技力の底上げにつながる