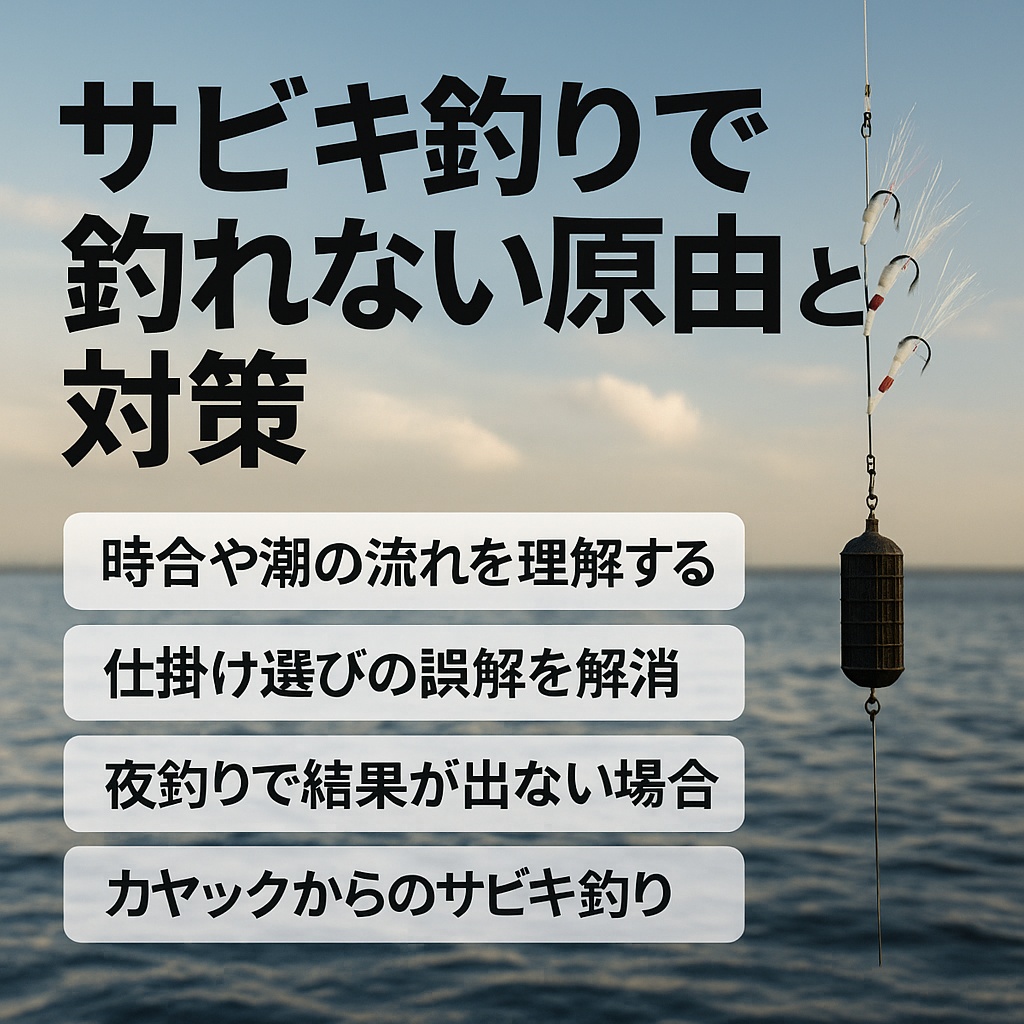

サビキ 釣り で 釣れ ない 原因を調べていると、何から改善すべきか迷いやすいものです。本記事では、サビキ釣りで釣れない原因の全体像を整理し、時合いを知るサビキが釣れる時間帯の見極め方、誤解しがちな安いサビキは釣れないという思い込みの是非、条件別の夜釣りでサビキが釣れないケースの切り抜け方までを網羅します。さらに、実践で役立つサビキ釣りで釣れない原因の対策集を提示し、岸からだけでなくフィシングカヤックでのサビキ釣りまで視野を広げて再現性の高い釣果アップを目指します。

記事のポイント

- 原因の全体像と優先度の高い見直しポイントを把握

- 釣れる時間帯や潮と回遊の関係を理解

- 仕掛け選びと調整で失敗を減らす実践手順

- 岸・夜釣り・カヤックの条件別対策を掴む

サビキ 釣り で 釣れ ない 原因の全体像

- サビキ 釣れる人と釣れない人の差

- 時合いを知る サビキ 釣れる時間帯

- 誤解しがちな 安いサビキ 釣れない

- 場所要因で 波止からだと厳しい

- 条件別 夜釣り サビキ 釣れない

サビキ 釣れる人と釣れない人の差

釣果の差はテクニック以前に、情報の扱いと手順の精度で生まれます。回遊情報の取得、タナの探索順序、手返し、そして周囲観察の四点が軸です。釣れる人は到着直後に水深を把握し、底取りから表層まで段階的に探り、反応が出た層を記録して集中します。群れが差してからはコマセの補充、魚外し、再投入までの動線が短く、群れの滞在時間内に投入回数を最大化しています。

近年の海況変化も釣果を左右する重要な要素です。現在、日本では鰯(イワシ)の漁獲量が上がっており、サビキ釣りで狙うなら鰯が有望なターゲットとなっています。

FNNプライムオンラインの記事によりますと、太平洋北部の海水温が8度以上の日数が多くなると、富山湾で獲れるマイワシの漁獲量が増える相関関係があることが明らかになっています。海水温が上昇すると津軽海峡を通り抜けやすくなり、日本海に入り込む群れが増えるとされており、これが沿岸部でのイワシの回遊増加につながっています。つまり、季節や潮回りだけでなく、海水温の変動を意識することで狙う魚種や時期を柔軟に切り替えられるようになります。

一方で、釣れない人は層を固定しがちで、仕掛けの点検やコマセ詰めが遅く、せっかく接岸した群れの回遊を逃しやすくなります。さらに、針号数や枝長の合っていない仕掛けを引きずることも機会損失につながります。特にイワシが多い年は、アジ狙いのまま大きめの針を使い続けると食いが浅く、ヒット率が大きく下がります。魚のサイズや回遊傾向に合わせた仕掛け選びが欠かせません。

以上の点を踏まえると、**「情報→探索→集中→反復」**という流れを崩さず、さらに気象や海水温といった環境要因を読み解くことが、現代のサビキ釣りで安定した釣果を出すための鍵と言えます。

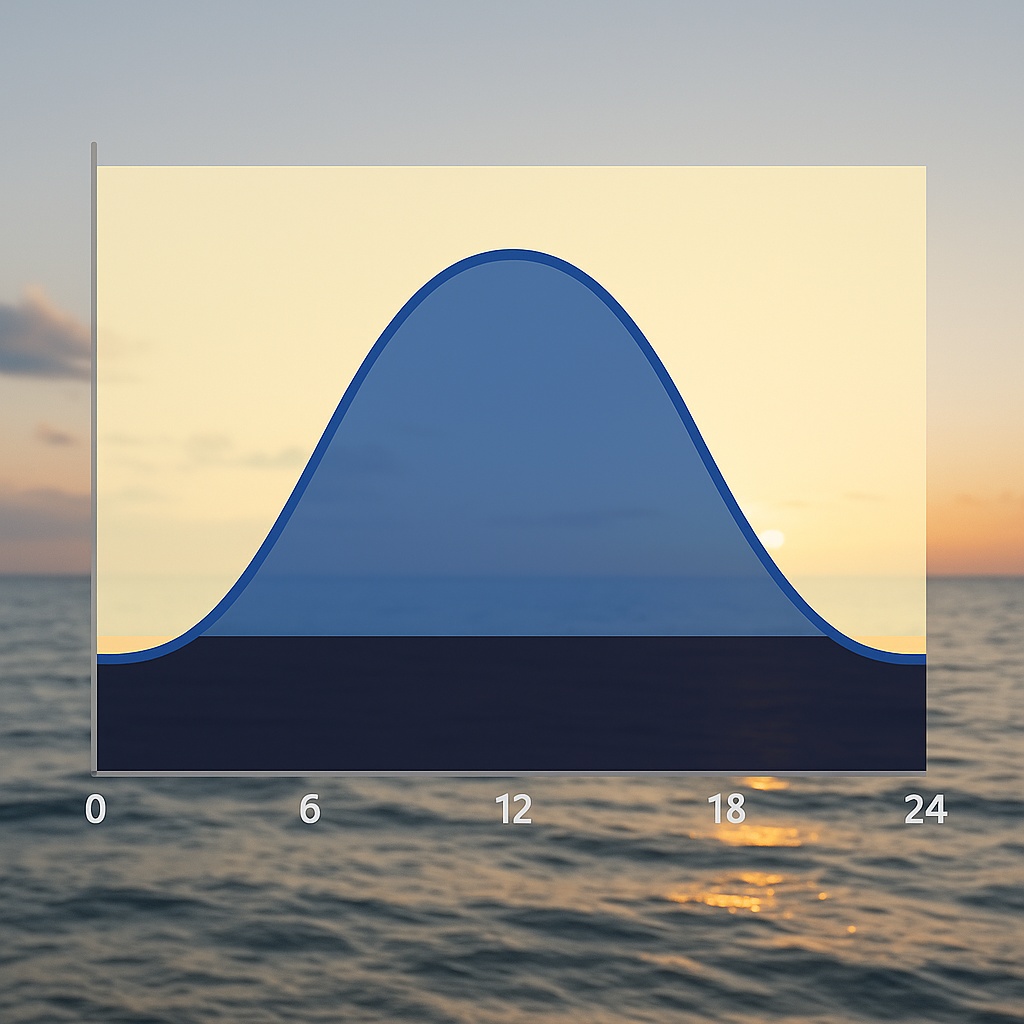

時合いを知る サビキ 釣れる時間帯

サビキの主対象であるアジ・イワシ・サバは薄明薄暮に動きが活発化しやすく、日の出前後と日没前後が狙い目です。さらに潮位差が大きい日、上げ潮に転じた直後や潮止まり前後は群れが寄りやすい傾向があります。現場では常夜灯の有無、ベイトのライズ、海鳥の動き、表層のざわつきなど、時合いの前兆を複合で判断します。タナは時間帯で変動するため、夜明け直後は中層〜表層、日中は中層〜底、夕まずめは再び中層が基準になります。要するに、時計だけではなく潮汐と目視サインを合わせて読むと、空振りが減らせます。

時合いとタナの目安(現場での初動)

| シーン | 開始タナの目安 | 次の手 |

|---|---|---|

| 夜明け前〜朝まずめ | 中層から上 | 反応薄で1mずつ降ろす |

| 日中 | 低層から底 | 反応で±1m微調整 |

| 夕まずめ | 中層中心 | 反応で上下に展開 |

誤解しがちな 安いサビキ 釣れない

価格だけで釣果が決まるわけではありません。釣果への寄与は、針号数と線径、枝スの長さ、幹糸の太さ、疑似の種類(魚皮・スキン・ケイムラ等)、そしてコマセとの同調性です。安価でも仕様が状況にハマれば十分に釣れます。逆に高価でも、ターゲットの口サイズに対して針が大きい、枝が短すぎる、光量や水色に疑似が合わない、といったミスマッチでは食いが落ちます。したがって、価格より適合性のチェックリストを優先しましょう。

仕掛け適合のチェックポイント

| 要素 | 目安と考え方 |

|---|---|

| 針号数 | 豆アジ〜小アジは1〜4号、群れのサイズで調整 |

| 枝ス | 食い渋りは長め、手返し重視は短め |

| 幹糸・ハリス | 濁りや根擦れは太め、澄み潮や見切りは細め |

| 疑似 | 明るい時間は魚皮やオーロラ、低光量はケイムラや蓄光 |

| 針数 | トラブル回避は3〜6本、混雑時は少なめ |

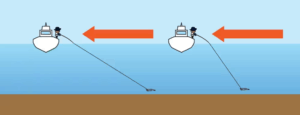

場所要因で 波止からだと厳しい

波止は足元が浅く、潮通しやベイトの着き方によって差が出ます。湾奥の閉鎖水域、干満差で干上がるほど浅い場所、係留船だらけで流れが遮られる場所は厳しくなりがちです。一方、港口の角、スリットや捨て石の切れ目、流入河川の合流帯、航路沿いの深場などは回遊の導線になりやすいポイントです。足元で反応がなければ、ウキやカゴを使った軽いキャストで斜面の落ち込みや潮目へ角度を変え、平面的に探索範囲を広げると状況が動きます。以上の点を踏まえると、同じ防波堤でも立ち位置の工夫が釣果の差を生みます。

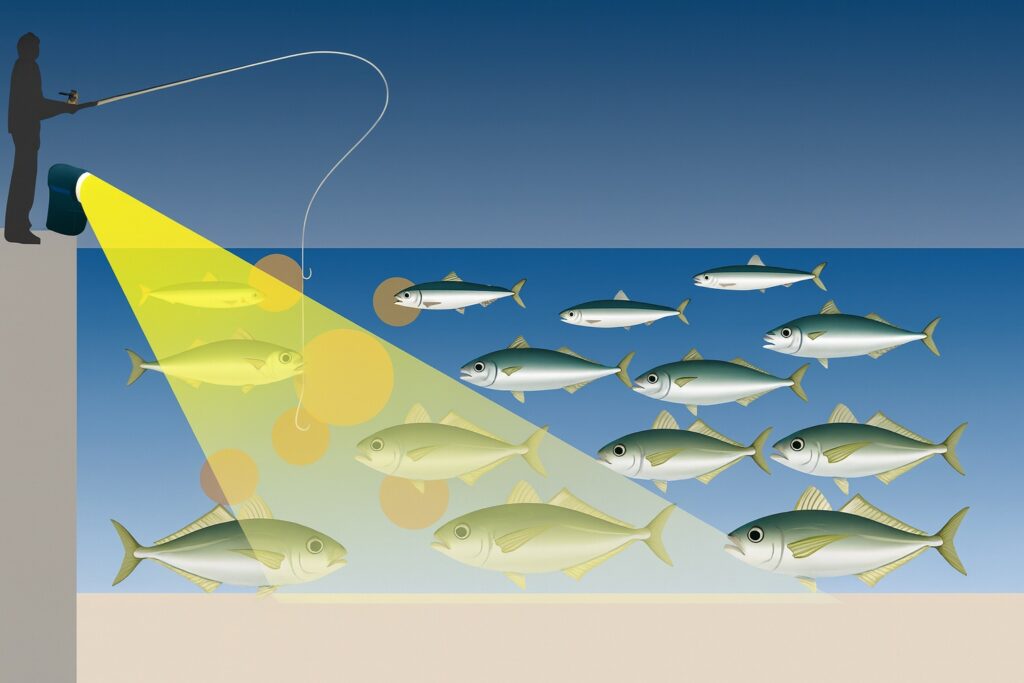

条件別 夜釣り サビキ 釣れない

夜は常夜灯にベイトが寄り、効率的に魚を探せますが、光量や色温度、水深、風向で結果が変わります。灯下にベイトが見えるのに食わない時は、光の境界の外縁に仕掛けを通し、速めの誘いから入り、反応で速度を落として同調させます。灯が弱い、または競合者が多い場合は、暗部の筋をなぞるイメージでタナを上から下へ刻み、枝長をやや長くして見切りを減らします。投光器は施設のルール遵守が前提で、照らしすぎはかえって散らすことがあるため、角度と距離を調整します。風で糸ふけが出る夜は、仕掛けを短めにし、ラインテンションを維持してアタリを逃さないことが要点です。

サビキ 釣り で 釣れ ない 原因の対策集

- 再点検 サビキ仕掛け 最強の選び方

- 導入ガイド サビキ釣り 初心者の設定

- 実践テク サビキ釣り コツ アジ

- フィシングカヤックでのサビキ釣り

- まとめ サビキ 釣り で 釣れ ない 原因の要点

再点検 サビキ仕掛け 最強の選び方

最強は万能ではなく、現場の条件に最も合致する構成です。澄み潮やプレッシャーが高い日は、細軸小針とスキンやリアルアミ風の疑似で違和感を減らし、枝はやや長めにします。濁りや日中の荒れ気味では、魚皮やオーロラ、蓄光やケイムラで視認性を確保し、枝は短めで手返し重視に切り替えます。幹糸とハリスの太さは根ズレリスクと見切りのバランスで決め、ベイトサイズに合わせて針号数を上下させます。下カゴの大きさは回転率と群れの濃さで調整し、詰めすぎで拡散が遅れないように八分目を目安にします。要するに、光・水色・ベイト・プレッシャーの四条件から仕掛けを組み替えることが、最短の打開策につながります。

導入ガイド サビキ釣り 初心者の設定

初期設定でつまずくと全体が崩れます。竿は3.6〜4.5mの磯竿クラス、リールは2500〜3000番に道糸ナイロン3〜4号またはPE0.8〜1.2号+フロロ2〜3号が扱いやすい組み合わせです。仕掛けは6本針前後、針号数は豆〜小アジ狙いで1〜4号から始めます。コマセはアミエビ系を基本に、配合は拡散の速いものを少量ずつ補給して群れを足止めします。現場では、着底→糸ふけ回収→1m誘い→数秒静止→1m巻き上げの手順で層を刻み、アタリの出た深さを基準化します。取り込み動線は、針外し→活かしバケツやクーラー→カゴ補給→即投入の順に所作を固定化すると、群れの滞在時間内に投入回数を増やせます。

実践テク サビキ釣り コツ アジ

アジは低層に偏りやすい一方、ベイト密度が高い時間は中層でもヒットが続きます。コマセの帯に仕掛けの疑似が同調するよう、カゴの位置と誘いの間隔を整えます。誘いは大きなシャクリでコマセを散らした後、静止で食わせるリズムが基本です。食い渋りは、針を1〜2番手落とし、枝長を5〜10cm伸ばすと口を使いやすくなります。乗りが浅いときは、合わせを強くせずラインテンションを一定に保って巻き続け、複数掛けを狙うなら1匹目の重みを感じてから数秒キープします。潮が速い日は、幹糸やカゴを一段重くし、仕掛けが寝ないように立たせるとアタリが明確になります。

針サイズと対象サイズの目安

| 針号数 | 目安の魚サイズ | 備考 |

|---|---|---|

| 1〜2号 | 10cm前後の豆アジ | 食い渋りの最終兵器 |

| 3〜4号 | 12〜18cmの小アジ | 汎用域で最初の選択肢 |

| 5〜6号 | 18〜25cmの中アジ | 太ハリスでバレ減 |

フィシングカヤックでのサビキ釣り

カヤックは魚探と機動力で群れを直撃でき、ジグやタイラバとの併用でレンジを素早く特定できます。安全装備(PFD、リーシュ、通信手段)を整えた上で、風と潮流の弱い時間帯に出艇し、等深線の駆け上がりやベイト反応の上をショットガン的に落としていきます。仕掛けは2〜3本針の短尺を基準に、フォールでの絡みを抑えます。群れの反応が広がる場合は、ジグにサビキを添えたジグサビキで寄せと食わせを両立させると効率が上がります。取り込みは艇の横での抜き上げを避け、ランディングネットで安定させるとバラシが減ります。以上の運用で、岸から届かないレンジを短時間で面として探れるのが強みです。

まとめ サビキ 釣り で 釣れ ない 原因の要点

- 釣果差は情報収集と手順の精度から生まれる

- 到着後は底取りから層を刻み反応層を固定化する

- 薄明薄暮と潮の変化を合わせて時合いを読む

- 常夜灯周りは光の境界と暗部を順に通す

- 価格より適合要素で仕掛けを選び直す

- 豆アジは小針細軸と長めの枝で違和感軽減

- 澄み潮はスキンやリアル系で同調を優先

- 濁りや荒れは魚皮や蓄光で視認性を確保

- 足元無反応は斜面の落ち込みへ角度を変える

- 手返しは外し補給投入の動線固定で加速する

- 食い渋りは針を一段下げ枝を5〜10cm延ばす

- 潮が速い日は幹糸とカゴを重くして姿勢維持

- 群れ直撃はフォールでの食わせを最優先する

- カヤックは短尺少本数の仕掛けで絡みを抑える

- 仕掛け・場所・時間の三点同調で再現性を高める