カツオ トローリング 仕掛け 長 さの基礎から実践までを整理し、カツオのトローリングの仕掛けの長さはどの程度が目安か、トローリングで狙う深さはどこかという疑問に答えます。あわせて、カツオ ケンケン 仕掛けのロープ長やカツオ曳縄仕掛けの推奨距離を踏まえ、実釣で迷わない基準を示します。さらに、カツオ トローリング 仕掛け 長 さの実践としてトローリング 仕掛け 作り方の基準や潜行板の長さはどのように考えるかを解説し、最後に仕掛けが短いとどうなるのかまで丁寧に整理します。これらを通じて、初めての方でも長さ設定の判断軸を自信をもって選べるようになります。

【この記事で分かること】

・仕掛けの長さ設定の基本と実践の目安

・狙う水深と船速の関係と調整法

・ヒコーキや潜行板など各パーツの使い分け

・短すぎるセッティングのリスクと回避策

カツオ トローリング 仕掛け 長 さの基礎

- カツオのトローリングの仕掛けの長さは

- トローリングで狙う深さは

- トローリング ヒコーキ仕掛けの長さ

- カツオ ケンケン 仕掛けのロープ長

- カツオ曳縄仕掛けの推奨距離

カツオのトローリングの仕掛けの長さは

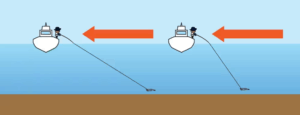

カツオは表層を高速で回遊し、船の曳き波や表層の泡筋を追いかけてヒットする特性があります。基本の考え方は、船からルアーまでの距離を短めに保ち、手返しと多点掛けの両立を図ることです。実績値としては、片舷3本の計6本流しを前提に、最長でも40メートル前後に収める設計が扱いやすく、トラブルも抑えやすいと考えられます。

また、複数本を流す際は前後の距離に明確な段差をつけます。たとえば、センターやアウトリガーの先端側をやや長め、舷側近くのショートをさらに短くして、互いの進路が重ならないように配列します。こうすることで旋回時のオマツリが起きにくく、ヒット直後の追い食いを誘発できます。

距離を決めるときの目安

・船のサイズと排気位置(船尾水中排気は短めが効きやすい)

・当日の波高と風(荒天時はさらに短めで安定)

・ティーザーやミラーバードの有無(誘いが強い分、ルアーは近めで可)

トローリングで狙う深さは

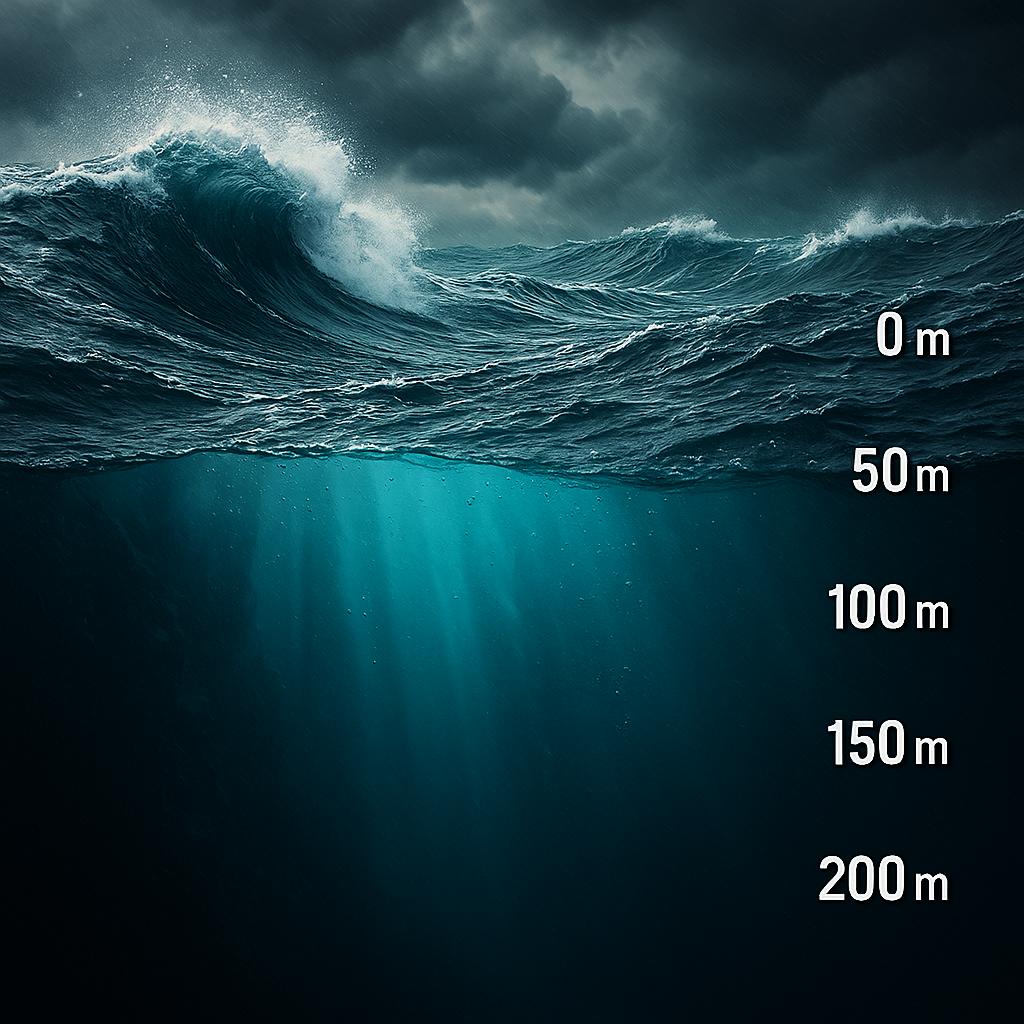

春から初夏のカツオは表層の回遊が主体で、鳥の動きや潮目、浮遊物を手掛かりに水面直下でヒットが得られます。一方で、海況やベイトのサイズによっては浅中層に下がることがあるため、潜行板や沈むプラグを組み合わせ、表層と浅中層を同時に探れる配列が効果的です。

論文博士田邉智唯によると、鉛直的にはカツオは0mから200mまでの範囲で出現し、主な分布水深は40〜100mでした。対してマグロ属は0〜60mと浅い傾向があり、この差異は仔魚期にも同様の傾向が見られ、両者の生態的差違を反映していると考えられています。また、CTDによる水温観測の結果では、カツオの出現水温は主として20〜27℃であるのに対し、マグロ属では主に26〜29℃と報告されています。したがって、カツオはマグロ属に比べて稚魚・幼魚期における適水温範囲が広く、行動範囲の柔軟性が高い魚種といえます。

これらの特性を踏まえると、カツオは季節や水温変化に応じて表層から中層まで幅広い層を回遊していることがわかります。実釣ではまず表層を主体にスタートし、反応が浅中層に落ちたタイミングで潜行板を追加する二段構えが、群れを効率的に捉えるうえで分かりやすく実践的な運用といえます。

トローリング ヒコーキ仕掛けの長さ

ヒコーキは表層に引き波と泡を作って魚を寄せるパーツで、カツオ用では比較的短いセッティングが機能します。アウトリガー先端からルアーまでは20ヒロ(約30メートル)を基準に、船尾トランサム側はタカヤマ分を含めて約35メートルを上限目安にすると扱いやすくなります。風が強い日は、ヒコーキから2ヒロ目に10号程度のナツメオモリを付けると挙動が安定し、ルアーの泳ぎが破綻しにくくなります。

ヒコーキを複数本流すときは、泡筋の上を通すラビット系やティーザーとの位置関係を意識し、泡の外縁と内側の両方を舐めるように走らせます。要するに、視覚刺激(泡)とルアーのシルエットの重なり具合を変えられる配列が、群れに当たった際の追い食いを引き出します。

カツオ ケンケン 仕掛けのロープ長

ケンケンは日本式の曳縄で、ロープ仕掛けをボート後方に取り、船尾のクリートに確実に結んで運用します。カツオ向けのシングルミラーバード仕様では、流す長さをおおよそ20メートル程度に設定するとヒットが早く、取り込みもスムーズです。大量ヒット時ほどショート寄りが有利で、テンポよく再投入できるため釣果の積み上げに直結します。

ロープ仕掛けは強度と耐久性が求められます。取り込み中に甲板でルアーやフックを放置すると絡みや踏みつけの事故につながるため、取り外した針は即収納、ルアーは速やかに再投入の流れを徹底します。こうした所作の差が、群れを捉えた短時間での釣果差になります。

カツオ曳縄仕掛けの推奨距離

曳縄では片舷3本×両舷で6本を基本とし、各仕掛けは1本ルアー運用が前提です。ヒット後の走りで複数ルアーが絡むことを避けるため、あえて短く、かつ段差をつけた距離配列にします。目安として、最短は20メートル前後、最長でも35メートル程度に収め、船の曳き波の泡筋上を確実にトレースさせると効率的です。

ナブラが見えるときは先頭を追いながら進路を合わせ、最初にヒットした仕掛け側へ軽く旋回して群れの脇を通し直します。トップやアウトリガーで掛かった魚はおとりとして一時保持し、他の仕掛けへの追い食いを誘発させてから順にランディングすると、手返しと多点ヒットの両立が図れます。

距離設定の比較(目安)

| 要素 | 目安の長さ | 補足 |

|---|---|---|

| アウトリガー先端→ルアー | 約30m(20ヒロ) | 安定運用の基準 |

| トランサム→ルアー | 約35m | 取り込みしやすい上限 |

| ケンケン(ミラーバード) | 約20m | 多点時はさらに短め可 |

| ラビット系(泡筋) | 15〜25m | 海況で微調整 |

カツオ トローリング 仕掛け 長 さの実践

- トローリング 仕掛け 作り方の基準

- 潜行板の長さは

- カツオのキャスティングロッドの長さは

- 仕掛けが短いとどうなる

- カツオ トローリング 仕掛け 長 さアウディ 高級車

トローリング 仕掛け 作り方の基準

実戦向けの作り方は、短い距離設定と強度の確保、そしてアクションの安定が柱になります。6本流しを想定し、各ラインはルアー1本のみで構成します。カツオは群れで水面に顔を出すことも多いため、過度な沈下を狙わず、表層〜浅中層を効率よく流す設計が適しています。

基本パーツと要点

・ティーザー類:ミラーバードやタコベイトで寄せ、ルアーは泡筋の縁へ

・シンカー:風や波が強い日はナツメ10号を2ヒロ目に追加して安定化

・リーダー:カツオ向けは細すぎず、取り込み時に手持ちできる長さを確保

・フック:ダブルフックで貫通性と保持力を両立

・配線:スイベルは潜行板系以外に限定し、不要な重量物は極力排除

組み上げ後は港内で必ず泳ぎを確認し、泡筋への入り方、左右の振り、直進性を見て微調整します。したがって、現場で素早く交換できるよう、予備のリグを複数本用意しておく段取りが鍵となります。

潜行板の長さは

潜行板はサイズとコード長の設計がポイントです。カツオでは9.5〜9号の板を用い、板から後ろのリーダーは矢ビキ約1メートルが目安になります。板へつなぐコードは、3ミリ程度のアシモリコードで十分な強度を確保し、手元1ヒロに6ミリのクレモナロープを入れるとクリート結束が容易です。

調整時は、水面下約3メートルで板の振りを確認します。理想は左右に鋭く「くの字」に振れる挙動で、ゆっくり8の字に漂う個体は調整が必要です。振りが強すぎて浮き上がる場合は、板の後部にタコ糸を引かせるか、裏面のゴム板の幅を1ミリ太いものへ交換します。さらに、ゴム板の取付位置を左右にずらすことで、流すコースを右寄り・左寄りへ振り分けることもできます。

カツオのキャスティングロッドの長さは

トローリング主体でも、ナブラや鳥山に対してキャスティングで拾う場面があります。船上での取り回しと遠投性のバランスから、全長はおおむね6〜7フィート帯が扱いやすく、ファーストテーパー寄りの設計がルアーの初速を出しやすいと考えられます。カツオは小型プラグやメタルベイトへの反応も良好なため、ルアーウェイトの上限に余裕があるロッドを選べば、トローリングの合間の一手として機能します。

また、取り込みを繰り返す釣りの性格上、グリップエンドの長さやホールド感は疲労軽減に直結します。したがって、船縁での姿勢やアンダー手持ちの安定性まで含めて選ぶと、実釣でのストレスが少なくなります。

仕掛けが短いとどうなる

仕掛けが短すぎると、プロペラの乱流や排気の泡が強く影響し、ルアーの泳ぎが破綻したり、魚に違和感を与えたりします。特に海面が穏やかな日ほど不自然さが目立ち、見切られる要因になります。さらに、複数本の距離差が詰まりすぎるとターン時のオマツリが起きやすく、ヒット後の横走りで一気にラインブレイクが連鎖するリスクも高まります。

一方で、短いことの利点もあります。群れに当たってからの手返しが速く、複数同時ヒット時の取り回しが軽くなる点です。以上の点を踏まえると、短所を抑えつつ長所を活かすために、20〜35メートルの範囲で段差を明確にした配列にまとめる判断が現実的だといえます。

カツオ トローリング 仕掛け 長 さまとめ

・アウトリガー先端からルアーは約30メートルが基準

・トランサムからは約35メートルで取り込みが容易

・ケンケンのロープ長は約20メートルでテンポ良好

・泡筋を舐めるラビットは15〜25メートルで調整

・風や波で不安定な日はナツメ10号を追加して安定

・潜行板は9.5〜9号で矢ビキ約1メートルを基準

・板の振りは左右に鋭い挙動に調整して直進性を確保

・スイベルや余計な重量物は潜行板周りでは避ける

・6本流しは各ルアー1本のみで絡みを抑える設計

・ナブラは先を読み群れの側線に沿わせて通す操船

・ティーザーとルアーの距離感で追い食いを誘発

・短すぎる配列は乱流の影響で見切られやすい

・短い利点は手返しの速さで多点ヒットに寄与

・キャスティングは6〜7フィート帯が取り回し良好

・カツオ トローリング 仕掛け 長 さの判断軸を天候と潮で最適化