エギング 釣れ ない 人 の 特徴と秋の攻略法

エギングで釣れない人の特徴と環境要因を整理し、エギング上手い人の共通点を知るための視点を提示します。アオリイカが釣れなくなったと感じる理由や、エギングで人多すぎで釣果が落ちる状況、今年はイカが釣れないと感じる要因も噛み砕いて解説します。さらに、エギングは初心者には難しいと感じる要因、エギングの時期はいつが最適なのか、夜がいい朝がいい釣行タイミングの違い、イカの特性を理解したエギの動かし方まで、場所と時期の見極めに直結する知識を網羅します。

記事のポイント

- 釣れない原因を環境と行動の両面から理解

- 釣果が伸びる時期と時間帯の判断基準を把握

- 混雑時や渋い日の具体的な立ち回りを学ぶ

- 秋に結果を出すための実践的チェックリスト

エギング 釣れ ない 人 の 特徴と環境要因

- エギング 上手い人の共通点を知る

- エギング 釣れたこと ない人がやりがちな行動

- アオリイカ 釣れなくなったと感じる理由

- エギング 人多すぎで釣果が落ちる状況

- 今年はイカが釣れないと感じる要因

エギング 上手い人の共通点を知る

釣果を安定させる人に共通するのは、基本動作の精度とTPOの最適化です。具体的には、しゃくりは1~2回を丁寧に入れてからフォールを長めに見せ、ラインメンディングで余計な糸ふけを抑えます。フォール重視の組み立てにより、アタリの出方(ラインが止まる、ふけが戻る、軽くなる)を捉えやすくなります。

加えて、上手い人は「時合い・潮・場所」を優先し、反応がなければ数投で見切る判断が速いです。墨跡の新鮮さや潮の当たり方を手がかりに、フレッシュな群れに当たるまで移動をいといません。

エギの色・下地・サイズは水色や光量、ベイトや個体サイズに合わせてローテーションし、同じ誘いを繰り返さないのも特徴です。以上の点を踏まえると、基本の徹底とTPOの最適化が釣果を分けると分かります。

エギング 釣れたこと ない人がやりがちな行動

エギングでなかなか釣果が出ない人には、いくつか共通する行動パターンが見られます。これらは初心者だけでなく経験者にも当てはまりやすいため、意識的に改善することが釣果向上につながります。

釣れない人に多い行動としては、同じ場所に長時間留まり続ける、エギを弾かずにただ引っ張るだけの操作をしてしまう、しゃくり間隔がその日の状況と合っていない、混雑を避けすぎるあまり魚が回遊しにくいポイントを選んでしまう、風や潮の影響下でもシンカーを活用しない、といったものが挙げられます。

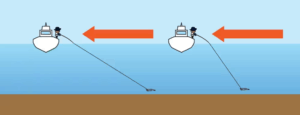

特に致命的なのがフォール時間の不足です。エギは基本的に沈下速度が遅いため、しゃくった後に十分に沈める時間を確保しないと、常に中層ばかりを探ってしまい、底付近にいるアオリイカにアプローチできません。一般的に水深1メートルあたり約3~5秒を基準カウントとし、風や潮の流れによる誤差は現場で実際にカウントを取り補正することが求められます。例えば潮が速い日にはシンカーを追加して沈下角度とスピードを調整することで、適切なレンジを探れるようになります。

また、ポイント選びでは墨跡の新鮮さや回遊ルートの存在を見極めることが鍵となります。潮が効いている面や地形的に変化のあるかけ上がりは、アオリイカが通過しやすい場所です。反応がなければ1か所に固執せず、短時間で見切って移動することで効率的に群れを探せます。これは資源量が減少傾向にある現在の状況下では特に有効です。実際、日本のスルメイカ漁獲量は2000年以降急激に減少し、2023年には約2万トンと過去ピーク時のわずか3%にまで落ち込んでいます(出典:水産庁「我が国周辺水域における漁獲動向」 エギング 釣れたこと ない人がやりがちな行動

エギングでなかなか釣果が出ない人には、いくつか共通する行動パターンが見られます。これらは初心者だけでなく経験者にも当てはまりやすいため、意識的に改善することが釣果向上につながります。

釣れない人に多い行動としては、同じ場所に長時間留まり続ける、エギを弾かずにただ引っ張るだけの操作をしてしまう、しゃくり間隔がその日の状況と合っていない、混雑を避けすぎるあまり魚が回遊しにくいポイントを選んでしまう、風や潮の影響下でもシンカーを活用しない、といったものが挙げられます。

特に致命的なのがフォール時間の不足です。エギは基本的に沈下速度が遅いため、しゃくった後に十分に沈める時間を確保しないと、常に中層ばかりを探ってしまい、底付近にいるアオリイカにアプローチできません。一般的に水深1メートルあたり約3~5秒を基準カウントとし、風や潮の流れによる誤差は現場で実際にカウントを取り補正することが求められます。例えば潮が速い日にはシンカーを追加して沈下角度とスピードを調整することで、適切なレンジを探れるようになります。

また、ポイント選びでは墨跡の新鮮さや回遊ルートの存在を見極めることが鍵となります。潮が効いている面や地形的に変化のあるかけ上がりは、アオリイカが通過しやすい場所です。反応がなければ1か所に固執せず、短時間で見切って移動することで効率的に群れを探せます。これは資源量が減少傾向にある現在の状況下では特に有効です。実際、日本のスルメイカ漁獲量は2000年以降急激に減少し、2023年には約2万トンと過去ピーク時のわずか3%にまで落ち込んでいます(出典:水産庁「我が国周辺水域における漁獲動向」 https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/r05_h/trend/1/t1_3_1.html#:~:text=%E3%80%88%E6%88%91%E3%81%8C%E5%9B%BD%E5%91%A8%E8%BE%BA%E6%B0%B4%E5%9F%9F%E3%81%8C%E5%90%AB%E3%81%BE,%EF%BC%88%E5%9B%B3%E8%A1%A83%2D1%EF%BC%89%E3%80%82)。

こうした科学的なデータや現場観察を踏まえ、釣り場ごとの状況を冷静に分析する姿勢が「釣れたことがない」という壁を越えるための第一歩になります。)。

こうした科学的なデータや現場観察を踏まえ、釣り場ごとの状況を冷静に分析する姿勢が「釣れたことがない」という壁を越えるための第一歩になります。

アオリイカ 釣れなくなったと感じる理由

釣れない=個体数の減少とは限りません。水温の上下で接岸や活性のタイミングがずれたり、深場へ下がったりするため、岸からの目視や釣果が落ちることがあります。潮の動かない時間帯や強い日差しの下では、反応が鈍くなるのも一般的です。

また、人気エリアの釣りプレッシャーが高いほど、イカはエギを見切りやすくなります。見えないだけでレンジが下がっているケースもあるため、レンジ刻み(表層→中層→ボトム)や、着底ステイ、ズル引きなどの変化を使って層を広く探ると状況をつかみやすくなります。以上を踏まえると、季節・水温・潮・プレッシャーを読み解くことで「釣れない理由」の多くは説明できます。

エギング 人多すぎで釣果が落ちる状況

人が多いとプレッシャーでスレやすく、群れの移動も早くなります。対策は二つです。第一に、タイミングの最適化。マズメや潮が動く前後など、群れが差す瞬間に集中します。

第二に、アプローチの差別化。角度を変え、レンジやフォール時間、色・下地・サイズをこまめに入れ替え、初見の刺激を与え続けます。

立ち位置は潮上や風上を優先し、ラインがきれいに入る位置を選ぶことで、同じエリアでもエギの生きた動きを出せます。短時間勝負を前提に、反応がなければ潔く次のピンへ移動するほうが全体の期待値は上がります。

今年はイカが釣れないと感じる要因

年ごとの水温推移や降雨量で、シーズンインや産卵・接岸のタイミングは前後します。春が寒かった年は遅れ、秋が高水温なら接岸が長引くこともあります。地域差も大きく、北側では親イカの立ち上がりが遅く、南側では秋の新子が長く続く傾向が見られます。

こうした年変動に合わせるには、潮見表と実釣カウントで当日の「沈下速度」「潮の効き」を必ず取り、釣り場では墨跡の新鮮さとベイト反応を優先します。これらのことから、固定観念よりも当日の状況観察と移動判断が「今年は釣れない」を打破する鍵になります。

一方で、個々の釣果に影響する要因だけでなく、日本全体の漁獲量というマクロな視点でも減少傾向が見られます。日本の漁獲量は1950年代から2000年までの間、おおむね30万トン前後で推移し、1968年のピークには66万トンあまりとなりました。しかし2001年以降は減少が続き、2016年からは急激に落ち込んでいます。2023年の漁獲量は速報値でおよそ2万トンとなり、ピーク時のわずか3%、33分の1にまで低下しました。

水産庁も資源管理の一環として1998年以降、漁獲量の上限を定めてきました。直近3年間は全国で年間7万9200トンの枠を設定してきましたが、実際の漁獲量はその上限に届かない状況が続いています。

エギング 釣れ ない 人 の 特徴と改善のヒント

- エギングは初心者には難しい?と感じる要因

- エギングの時期はいつが最適なのか

- 夜がいい朝がいい釣行タイミングの違い

- イカの特性を理解したエギの動かし方

- エギング やめた 理由に多いパターン

- まとめ|エギング 釣れ ない 人 の 特徴と秋のおすすめ

エギングは初心者には難しい?と感じる要因

難しく感じる主因は、見えない水中での「フォール管理」と「アタリ認知」です。魚の明確なバイトと異なり、イカのアタリはラインが止まる・戻る・ふけるなど微細な変化で現れます。

解決策は、昼の明るい時間にラインの挙動を観察して経験値を作ること、風・潮に応じてロッド角とラインテンションを微調整し、糸ふけを最小限に保つことです。沈下速度は場所・日で変わるため、着水~着底の秒数を毎投カウントして基準を持ち、しゃくり後のフォールは基準より「長め」を心がけます。これにより、見えないフォールのイメージが具体化し、難しさは大幅に下がります。

エギングの時期はいつが最適なのか

釣りやすさの観点では秋、サイズ狙いでは春が軸になります。秋は新子が多く反応が素直で、日中でもサイトや中層の誘いが通りやすい一方、春は親イカの警戒心が高く、ボトム寄りを丁寧に見せる展開が求められます。寒い冬は水温低下で深場に落ち、岸釣り難度が上がります。

下表は季節ごとの狙い方の目安です。

| 季節 | 釣りやすさ | 主体レンジ/狙い方 | エギサイズの目安 |

|---|---|---|---|

| 春 | 中 | ボトム中心にスロー展開 | 3.5号〜4号 |

| 夏 | 低〜中 | 朝夕の回遊待ち・日陰/潮通し | 3〜3.5号 |

| 秋 | 高 | 中層〜表層も有効・手数重視 | 2.5〜3.5号 |

| 冬 | 低 | 岸は難度高・深場届く所のみ | 3.5号 |

以上の点を踏まえると、初めて結果を出すなら「場所と時期で決まる」のが現実で、秋が最適と言えます。

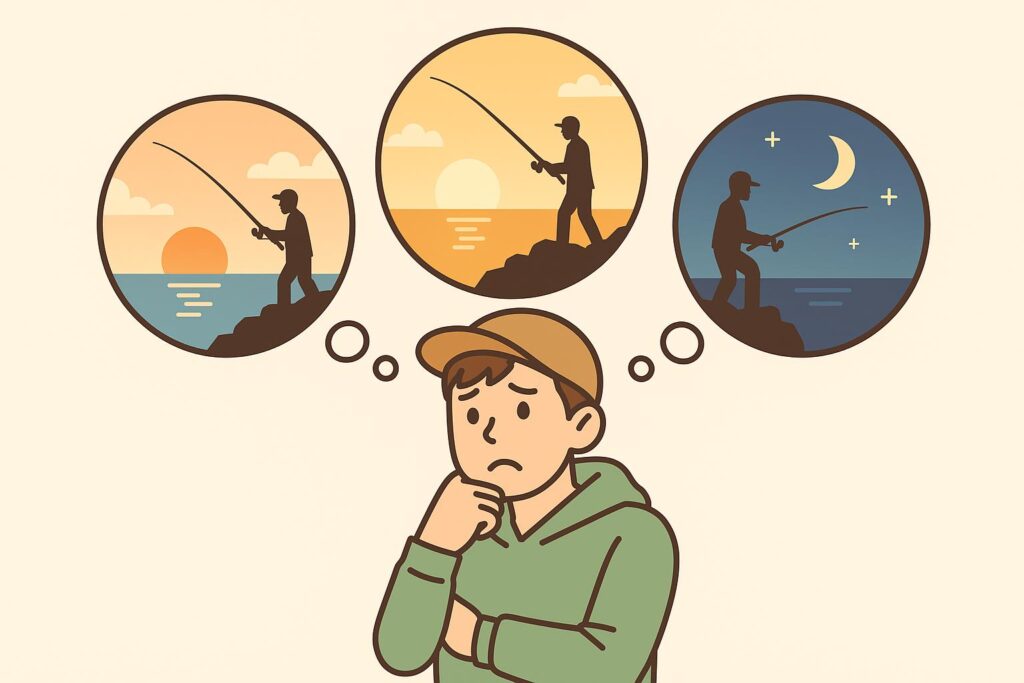

夜がいい朝がいい釣行タイミングの違い

マズメ(朝夕)は光量変化と潮の動きが重なり、群れが差しやすい時間帯です。朝はベイトが動き出すタイミングと一致しやすく、夕方は一日の中で最も手短に結果を出しやすいことが多いです。

夜は行動範囲が広がってチャンスが増える一方、ライン視認性が落ち、アタリを取り逃しやすくなります。解決には、やや張り気味のフォール、視認性の高いライン、ロッド角の安定化が役立ちます。

昼はサイトや地形把握に向き、風や潮が落ち着いた窓を狙えば十分成立します。要するに、短時間の勝負はマズメ、腰を据えた展開は夜、観察と練習は昼が向いています。

夜は昼に比べて釣り場が混雑しにくい傾向があり、ゆっくり遊びたい方にもおすすめできます!

| 時間帯 | アオリイカの状態 | 釣りやすさ |

| 日の出前後 | 小魚の回遊を探す | 大チャンス! |

| 日中 | チャンスがあれば捕食行動 | タイミングを選ぶ |

| 日の入り前後 | 小魚の回遊を探す | 大チャンス! |

| 夜 | 活動エリアを広げて捕食行動 | 釣りやすい |

イカの特性を理解したエギの動かし方

アオリイカは上後方からアプローチし、触腕でタッチしてから抱きに移る傾向があります。抱かせるには、エギの頭下がり姿勢でフォールを素直に見せること、余計な横滑りやラインの風受けを減らすことが鍵になります。

しゃくりは強弱よりも「質」を重視し、1〜2回の確実なダートで気づかせ、長めのフォールで食わせます。イカパンチのみで終わる場合は、フォールをさらに長く、またはレンジを半層下げ、カラーや下地、サイズを変えて「初見の刺激」を作ります。

色選びは、水色と光量で整理すると迷いにくく、水が濁れば背中は派手寄り、澄めばナチュラルやダーク寄り、下地は暗い時は赤・ピンク系、日中の強い光では金・銀やホロ、低光量や濁りでは夜光系が効きやすいとされています。以上を組み合わせ、毎投のカウントで沈下姿勢が乱れていないかを確認することが、動かし方の精度を押し上げます。

エギング やめた 理由に多いパターン

よく挙がるのは、釣れない期間が長い、根掛かりでロストが多い、混雑で思う釣りができない、移動の手間が大きい、といった点です。対策としては、秋の釣れやすい時期・釣れる実績場を優先し、半傘カスタムやシンカー運用で根掛かりを減らし、短時間の回遊窓に合わせた「時合いだけ釣る」計画に変える方法があります。

また、混雑の少ない時間帯(平日・深夜・悪天候の小窓)を選ぶ、ポイントを事前に複数用意して移動前提で組むことで、ストレスは大きく軽減します。これらの工夫により「やめたくなる理由」の多くは解消しやすくなります。

まとめ|エギング 釣れ ない 人 の 特徴と秋のおすすめ

- 釣れない要因は行動と環境に分かれ双方を整える

- 基本動作は丁寧なしゃくりと長めのフォールが軸

- ラインメンディングで糸ふけを抑えアタリを可視化

- シンカーで沈下角と速度を整え日ごとに最適化

- 数投で見切る判断と移動が全体の期待値を上げる

- 墨跡や潮の当たりで新鮮な群れの通り道を選ぶ

- 人多すぎの時はタイミングと角度で差別化を図る

- 水色と光量で色と下地を整理し迷いを減らす

- サイズは個体に合わせ秋は小さめ春は大きめが目安

- 朝夕の光量変化と潮の動きが差し替えの好機

- 夜は行動範囲が広がるが視認性対策が必要

- 秋は反応が素直で場所と時期の一致で結果が出る

- 春はサイズ狙いでボトム重視のスロー展開が要

- 今年は釣れないと感じたら水温と潮を再点検

- 要するに場所と時期の見極めが最短で秋が最適